走行時の筋活動に関してよく引用されている有名な論文です

読み応えがあり、一読するとかなり満足感があります

走行に関して、様々な知見を示唆してくれる論文なので共有させていただきます

この記事のポイント

- 9名の被検者に3.5m/s~9.0m/sで走ってもらい、その時の下肢筋活動を測定しました

- 7m/sまではストライドの増加、7m/s以降はピッチの増加が増える傾向がありました

- 走行速度が上がるにつれ筋活動や関節の角速度が増加しました

文献情報

走行時の筋活動の変化:走行速度は股関節と足関節の筋パフォーマンスに影響する

Dorn TW, Schache AG, Pandy MG.” Muscular strategy shift in human running: dependence of running speed on hip and ankle muscle performance” J Exp Biol. 2012 Jun 1;215(Pt 11):1944-56.

抄録和訳

背景

人間は、ストライドとピッチを増加させることで速く走る

遅〜中速度でのランニングでは、足部接地時に大きな支持力を発揮することでストライド長が増加する

一方、速いランニングやスプリントでは、空中で脚を素早く振り出すことでピッチが増加する

人間のランニングの仕組みに関する研究は数多く行われてきたが、各下肢筋がランニング中に関節や身体重心をどのように加速させているかについては分かっていない

目的

遅いランニングからスプリントまでの幅広いランニング速度において、各下肢筋の協調的な働きを解明すること

方法

9名の被験者から取得した走行データと、詳細な筋骨格モデルを組み合わせ、異なる走行速度において下肢筋が発揮する筋力を解析した

結果

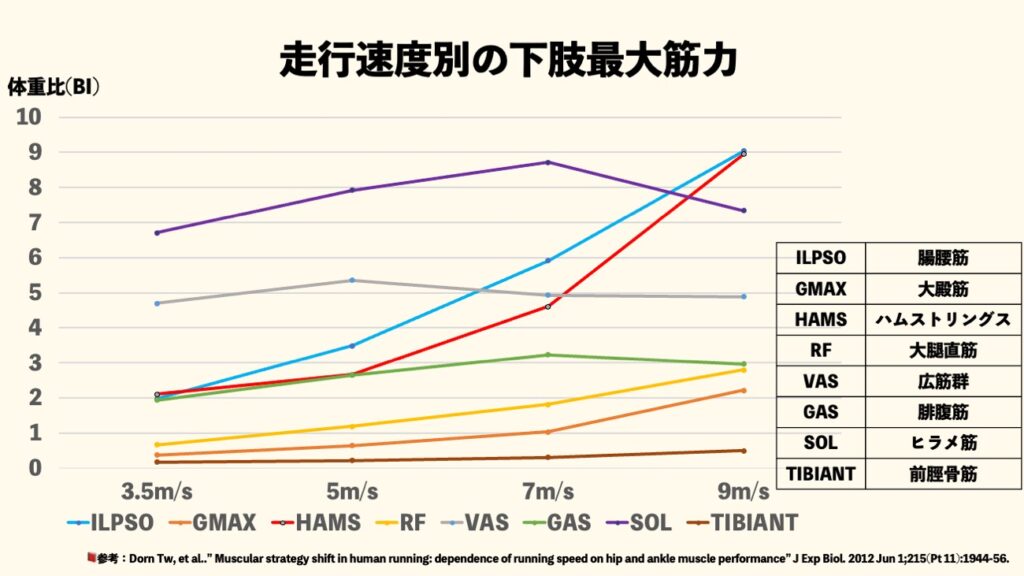

7 m/s以下の速度では、足関節底屈筋(ヒラメ筋および腓腹筋)が鉛直方向の支持力に最も大きく寄与することでストライド長の増加がもたらされていた

一方、7 m/sを超える速度になると、これらの筋は比較的速い収縮速度となり、必要な支持力を発揮する時間も少なくなった

したがって、7 m/sを超える高速域では、ランニング速度を高めるために「ストライド増加」から「ピッチの増加」へとシフトした

腸腰筋、大殿筋、ハムストリングスといった股関節筋群は、遊脚中に股関節および膝関節をより強く加速させることで、ストライド頻度の増加を達成していた

本研究の臨床的意義

各下肢筋がランニングパフォーマンスを最大化するために用いる仕組みを理解することで、アスリートのトレーニングプログラムを組み立てる際に応用可能であると示唆する

マイルの推し文(POWER SENTENCE)

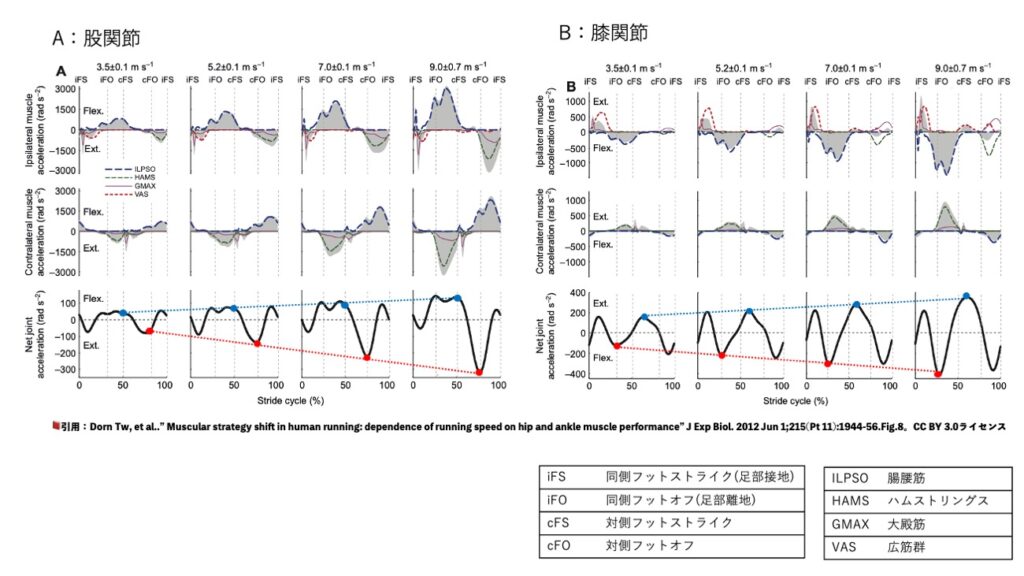

Indeed, we found that the contralateral leg muscles are just as important as the ipsilateral leg muscles in controlling the accelerations of the ipsilateral hip and knee joints

実際に、片側の股関節と膝関節を加速させていくためには、片側の下肢の筋と同様に対側の下肢の筋が重要だということが分かった

感想にまいる

筋の働きを考える時に、解剖にとらわれないことが大事ということは理解していますが、どうしても筋の起始・停止に目が向いてその関節の動きを考えることに固執してしまいます

しかし、この研究では遊脚期の股関節の筋が結果として対側にも影響を及ぼすということを示唆しています

- 股関節(A)のスイング期前半(iFO~cFS)では主に腸腰筋は同側の股関節屈曲の角速度に作用しており、対側のハムストリングスは同側の股関節伸展の角速度に作用している

- また、スイング期後半(cFS~iFS)では主に同側のハムストリングスが股関節伸展に、対側の腸腰筋が同側の股関節屈曲の角速度に作用する

- 膝関節(B)のスイング期前半では、主に腸腰筋が同側膝関節屈曲の角速度に作用しており、対側のハムストリングスは同側の膝関節伸展に作用する

- また、スイング期後半では同側のハムストリングスと対側の腸腰筋は同側の膝関節屈曲の各速度に働いており、同側の大殿筋と広筋群が膝関節の伸展に作用する

- 走行速度が上がるにつれ正味の関節角速度は増加することが示唆される

筋の起始停止を考えるだけでなく動きには、

位置エネルギーと運動エネルギーの関係や、作用反作用の法則、慣性の法則、遠心力、摩擦力などなど地球上で重力が働いていることで物体に影響を及ぼす物理学と

人の内部で働く関節モーメントを生み出す筋の働き、運動連鎖、筋の張力-速度-長さ関係や腱の弾性エネルギーの力など

あらゆる力が関わって体が動くことを考える必要があります

この論文は様々な場面で応用することが可能です

例えば下肢筋の肉離れ後のリハビリを考える上で速度に応じた筋の出力を考えることでリハビリプロトコルの参考になり得ます

また、術後などのリハビリでジョグを開始するにあたって、低速のランニングを開始するまでにヒラメ筋の筋力トレーニングをしておく必要がある示唆も与えてくれます

さらに、走速度が上がれば足底の接地が前方へシフトしていくことも示唆してくれる上に、走速度の上げ方、ストライドとピッチの関係についても教授してくれる素晴らしい論文です

理学療法士に関わらず、スポーツ整形に関わる、整形外科に関わる、ランニング愛好家に関わるすべての医療従事者やセラピストが一読する価値があると感じています

open accessなので無料で見ることができます

是非ご覧ください

関連記事

コメント