球関節に分類される股関節を肩関節と比較して解剖を考えることが理解への近道とされています

ジミー先生がYoutubeで股関節に関して様々な情報を発信されておりますのでぜひご覧ください

いつも繰り返し拝見させていただいております

股関節博士 Dr.Jimmyチャンネルでも取り上げられており、ジミー先生が集大成とも言われている論文が2025年にpublishされたとのことでその論文を共有させていただきます!

この記事のポイント

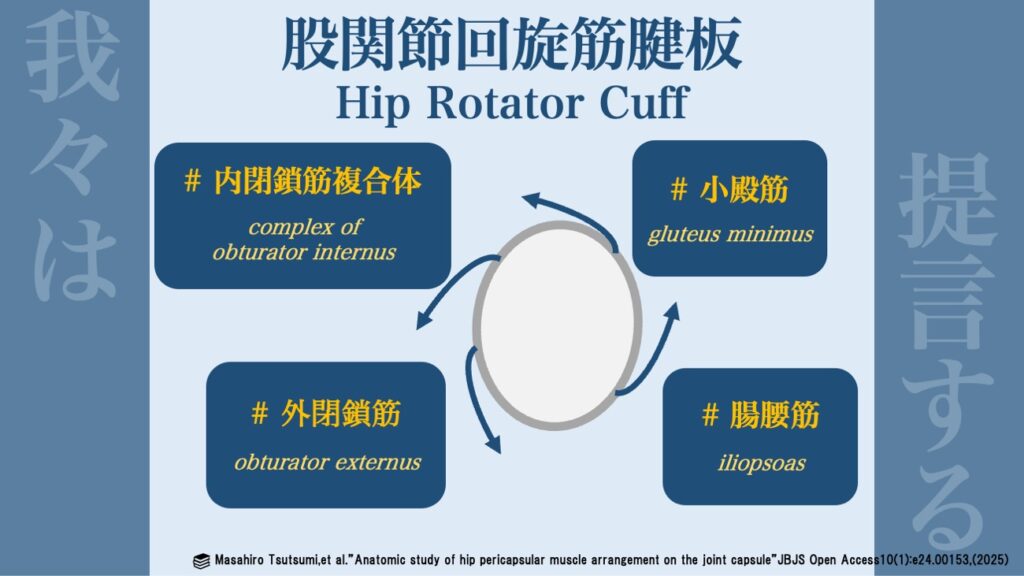

- 股関節の関節包に直接付着が確認される腸腰筋、外閉鎖筋、内閉鎖筋、小殿筋を股関節の回旋筋腱板と提言します

文献情報

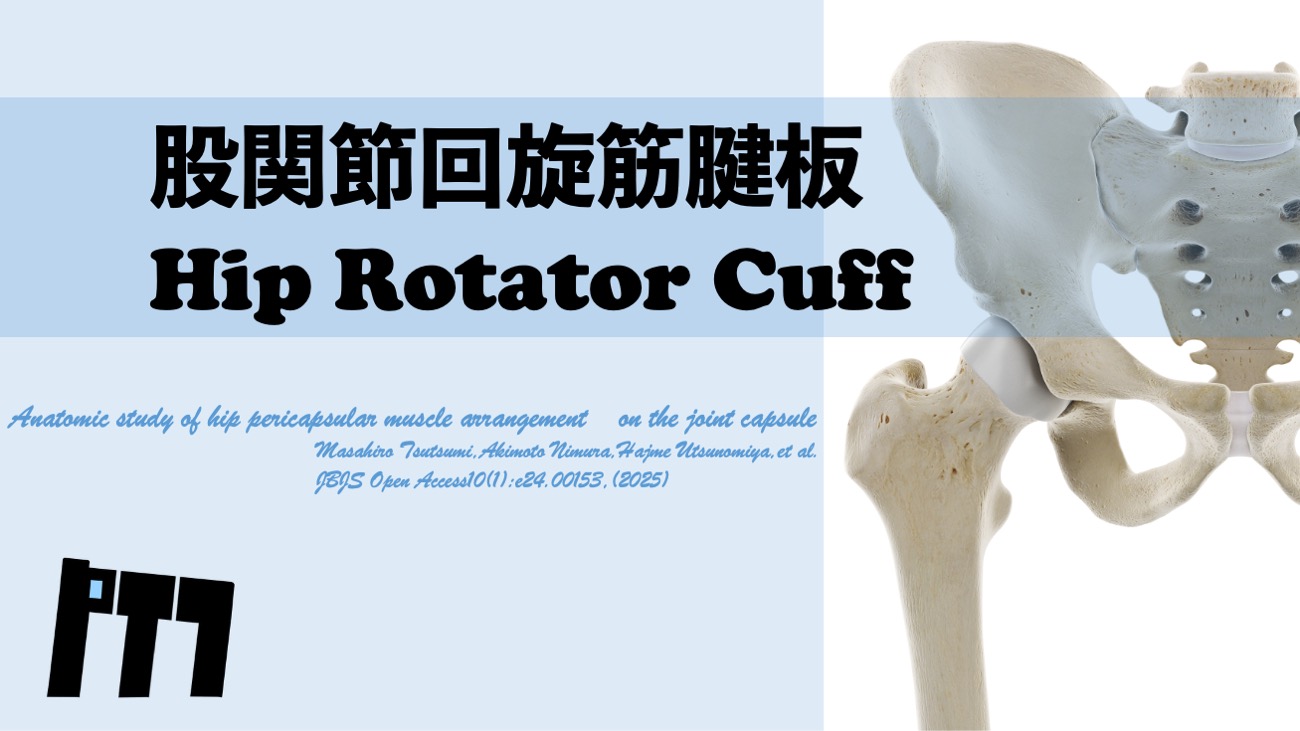

股関節包上の関節包周囲筋の配列に関する解剖学的研究

Masahiro Tsutsumi,Akimoto Nimura,Hajime Utsunomiya,et al.”Anatomic study of hip pericapsular muscle arrangement on the joint capsule”JBJS Open Access10(1):e24.00153,(2025)

抄録和訳

背景:

股関節の安定性におけるpericapsular muscles(関節包周囲筋)の重要性は広く認識されているが、それらが安定性に果たす具体的な役割については定かでない

目的:

関節包周囲筋が関節包を介して大腿骨頭および頸部にどのように作用するかを解剖学的に解明するために、関節包上でのこれら筋の配列と大腿骨頭・頸部との位置関係、ならびにそれらの組織学的関係性を調査すること

方法:

8%ホルマリンで固定された7体の献体から8股関節(平均年齢72.5歳)を解析した

5股関節については肉眼的に、腸腰筋、小殿筋、双子筋、内閉鎖筋および外閉鎖筋の関節包上での配列を評価し、残り3股関節については組織学的に解析を行った

結果:

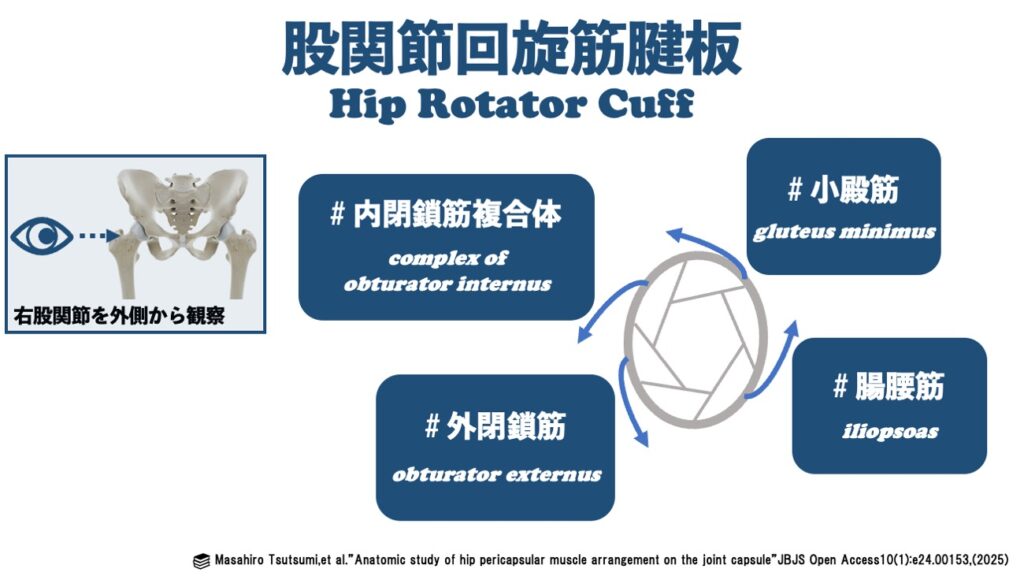

大転子側(後外側面)から観察したところ、関節包周囲筋は右股関節において関節包上に螺旋状に配列され、大腿骨頸部の軸に対して時計回りに走行していた。小殿筋は腱を介して関節包と組織学的な連続性を示した

腸腰筋、外閉鎖筋、および内閉鎖筋群は、筋周膜を介して関節包と組織学的な連続性を示していた

臨床的意義:

関節包周囲筋は、組織学的な連続性を保ちながら螺旋状に走行しているため、その収縮力は求心性の螺旋力として発生する可能性がある

これらの筋は、関節包を介して求心性の力のバランスをとることで、大腿骨頭を求心位に保つ上で重要な役割を果たしている可能性がある

マイルの推し文(POWER SENTENCE)

Because the term “rotator cuff” defines the musculotendinous unit centralizing the humeral head on the glenoid in the shoulder, and the shoulder rotator cuff has a spiral arrangement, we propose that the pericapsular muscles (iliopsoas, obturator externus, complex of obturator internus, and gluteus minimus), instead of the gluteus medius, should be interpreted as “hip rotator cuff.” The hip rotator cuff may adjust the centric position of the femoral head and neck through its spiral arrangement on the joint capsule, as with the shoulder rotator cuff.

“回旋筋腱板”は肩関節において、関節窩に上腕骨頭を求心位に保持する筋腱ユニットと定義されており、肩の回旋筋腱板は螺旋状の配列を呈していることから、我々は中殿筋ではなく、関節包周囲筋(腸腰筋、外閉鎖筋、内閉鎖筋複合体、小殿筋)を股関節筋腱板と解釈すると提言します

肩腱板と同様に、股関節筋腱板は関節包上に螺旋状になった配列を通じて、大腿骨頭と頸部を求心位に調節する可能性があります

感想にまいる

球関節である股関節を、肩関節から学ぶという視点でDiscussionは勧められていきます

従来の股関節のリハビリテーションでは

「トレンデレンブルグ歩行やデュシャンヌ歩行は股関節外転筋力の低下」という虎の巻のもと

中殿筋を鍛えよう

という考えがベースに進められてきた風潮がありますが、そのような安易な考えに

ちょっと待ったと警鐘を鳴らしてくれる論文です

股関節は、本来動物の生活様式を考えると屈曲位であることが理想のはずが、人間は2足歩行に進化したが故に様々なトラブルを股関節に抱えてしまいます

肩関節は、不安定な関節であり、腱板筋(ローテーターカフ)をトレーニングして肩関節の求心位を保つという考えが広まっています

しかし、股関節のリハビリ方針として股関節腱板に着目したリハビリテーションというのはまだまだ認知されていない印象です

股関節の螺旋状に配列された関節包周囲筋が収縮することで股関節を求心位に保つ

という知見はリハビリテーションへの応用が十分に考えられます

股関節回旋筋腱板は関節包に直接付着をしてくる腸腰筋(主に腸骨筋)、外閉鎖筋、内閉鎖筋(と双子筋の複合体)、小殿筋と分類されることで、股関節を安定させる筋の選択を再考する必要がありますね

肩関節のように、腱板筋を鍛えてからアウターマッスルを向上させるという肩の求心位を考慮したリハビリを展開するためには

股関節においても、アウターマッスルに分類される中殿筋を早期から積極的に鍛えるのではなく股関節腱板をトレーニングしてからアウターマッスルに目を向けるというリハビリを展開する方針を採用していく必要があるのではないでしょうか

ちなみに、股関節は伸展位で腱板が螺旋状に配列しますが、肩関節では挙上位180°の位置で腱板筋が閉まりますよね

肩関節と股関節の解剖を比較するために、肢位を変えて関節を考えると様々な共通項が見えてきそうです♪

解剖学の教科書に捉われることなく様々な視点で身体を考えていきたいですね

最新の投稿

コメント