走行について考えていくために、まずは走行を知る必要があります

今回は、歩行と走行についてお送りします♪

歩行について

走行との比較をするために、まずは歩行に関して大まかに共有します

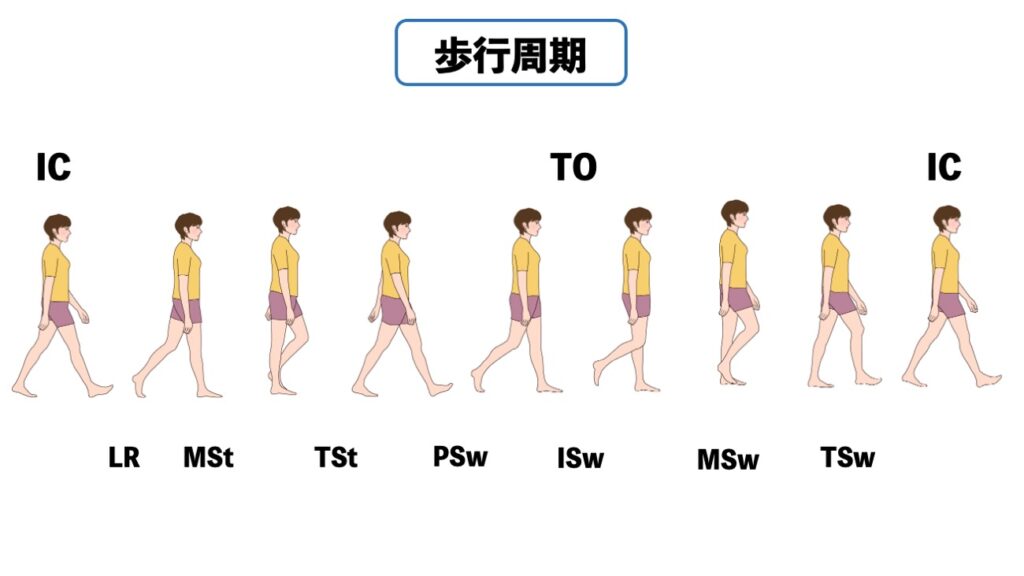

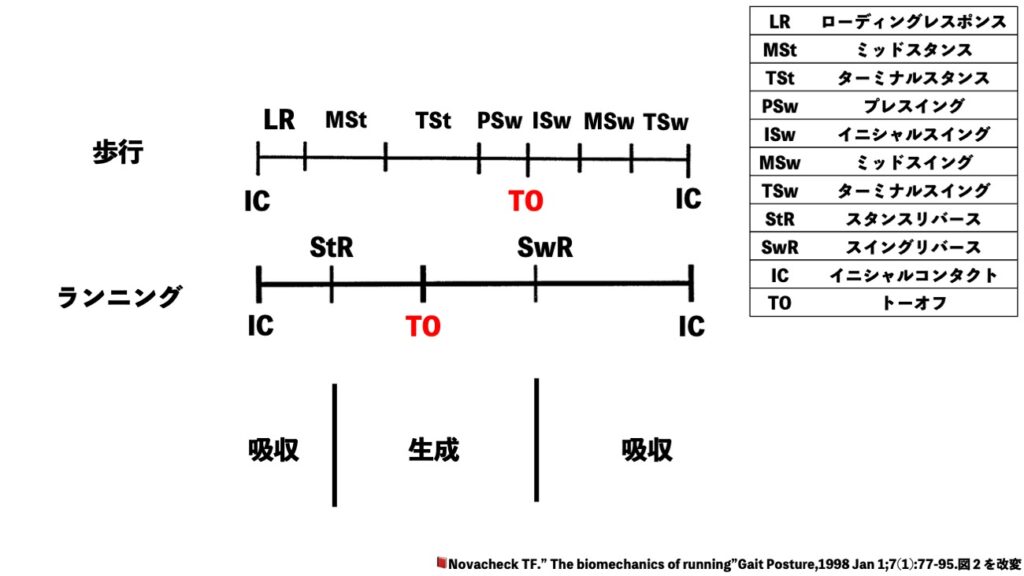

歩行周期

歩行周期は以下の9つに分類されます

| イニシャルコンタクト | Initial contact (IC) | 足部が地面に接地 |

| ローディングレスポンス | Lording response (LR) | ICから反対のTOまで |

| ミッドスタンス | Mid stance (MSt) | 反対TOから踵が離れるまで |

| ターミナルスタンス | Terminal stance (TSt) | 踵が離れてから反対のICまで |

| トーオフ | Toe off (TO) | 足部が床から離れる |

| プレスイング | Preswing (PSw) | 反対のICからTOまで |

| イニシャルスイング | Initial swing (ISw) | TOから反対の足と交差するまで |

| ミッドスイング | Mid swing (MSw) | 反対の足と交差してから下腿が床に対して垂直 |

| ターミナルスイング | Terminal swing (TSw) | 垂直となってからICまで |

イニシャルコンタクト(IC)〜トーオフ(TO)までが立脚相で

イニシャルスイング(ISw)〜ターミナルスイング(TSw)が遊脚相に分類されます

歩行では立脚相が50%以上を占めるので2つの両脚支持期が存在します

ターミナルスタンス〜プレスイングが両足支持期(DS:Double stance phase)に該当します

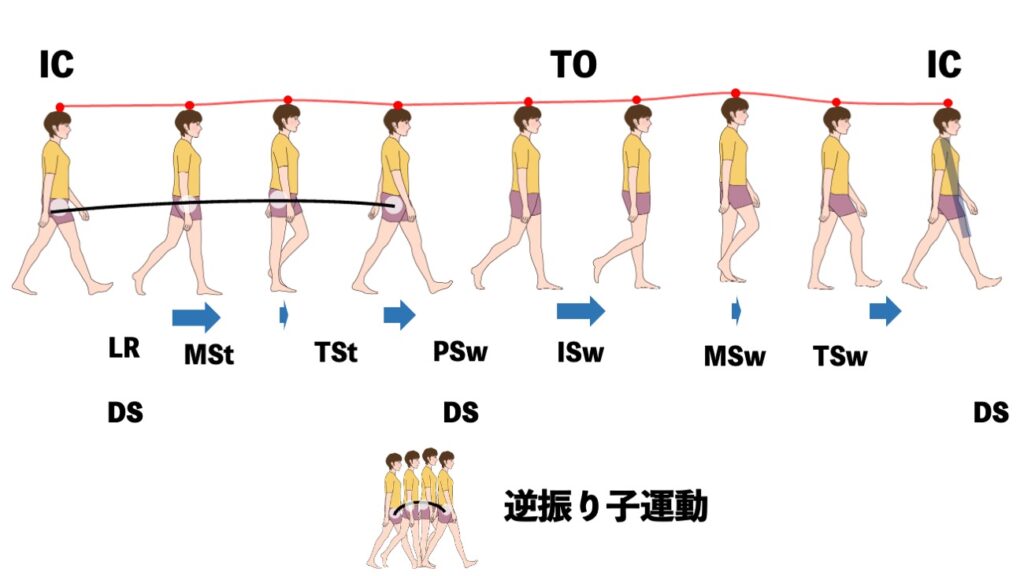

歩行の運動戦略

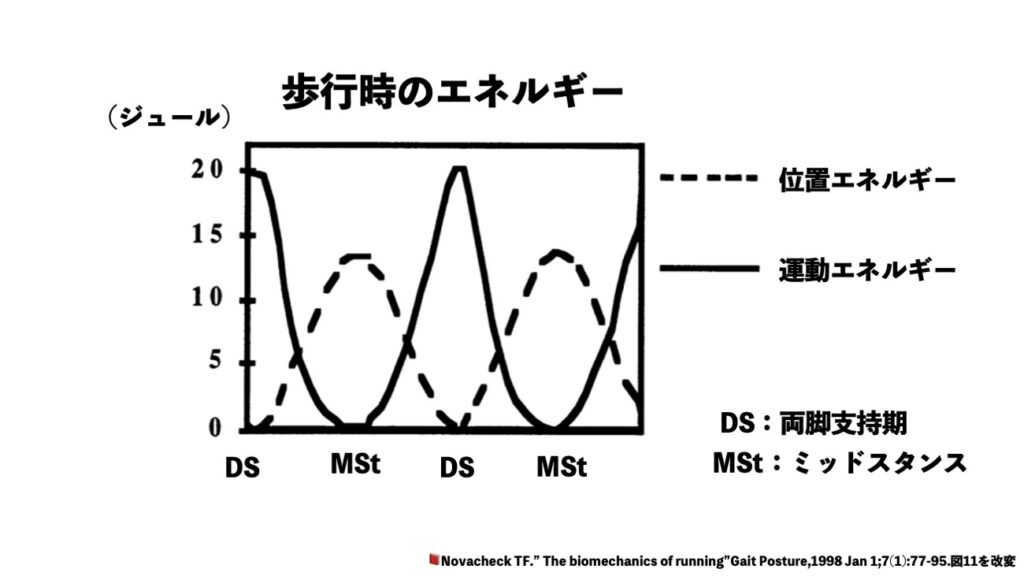

逆振り子運動に例えられ、重心が前方に進むことで位置エネルギーが運動エネルギーへ、運動エネルギーが位置エネルギーへ変換される力(エネルギー保存の法則)も利用しながら効率よく前方への推進力を持って進むことができます

ミッドスタンスでは位置エネルギーが最大で重心が最も低下するDS期が前方への速後が最大とされており交互にエネルギーの入れ替わりが観察されます

走行について

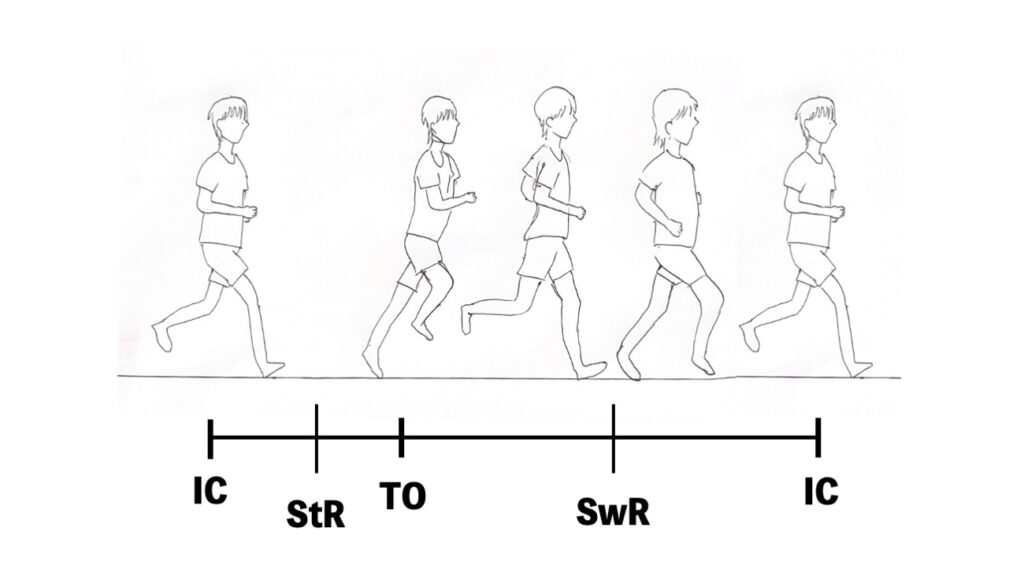

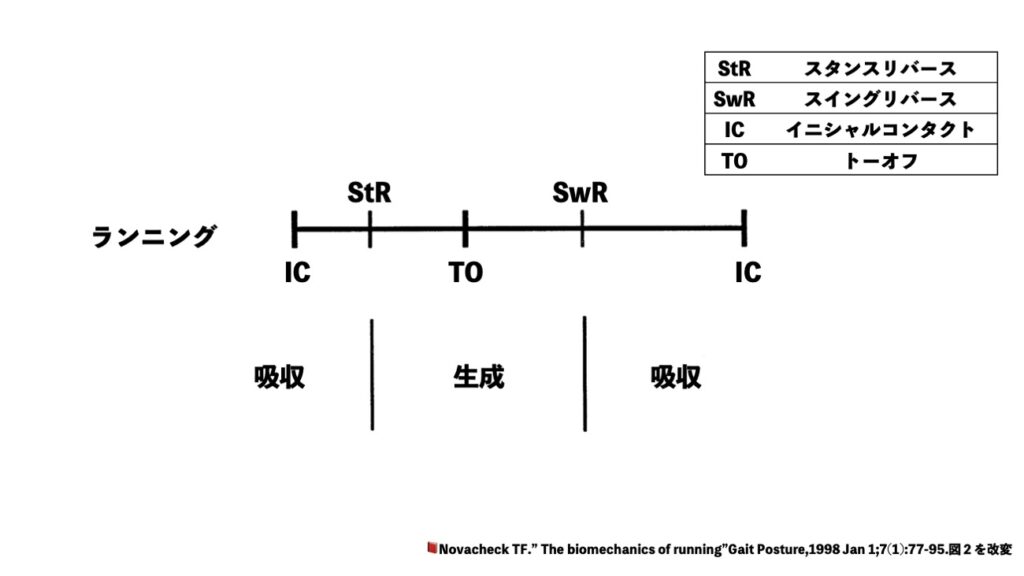

走行周期

走行周期は4つに分類され、走行周期の中に吸収期(ブレーキ)、生成期(推進)が交互に現れます

| イニシャルコンタクト | Initial contact(IC) | 足部が地面に接地 |

| スタンディングリバース | Stance phase reversal(StR) | スタンス相の反転:吸収→生成 |

| トーオフ | Toe off(TO) | 足部が地面から離れる |

| スイングリバース | Swing phase reversal(SwR) | スイング走の反転:生成→吸収 |

| 吸収 | Absorption | 重心がダブルフロート中の最大高さから下降 |

| 生成 | Generation | 重心が上方および前方へと加速 |

ICからTOでの立脚相とTOからICまでのスイング相に分かれ、ランニングでは加速(生成)と減速(吸収)の時期が交互に現れます

走行の特徴

歩行から走行への切り替えは7km/hを境に切り替わることが多いということが分かっています

歩行から走行へと切り替わる遷移速度(約7km/h)以下では歩行の方が酸素消費量が少なく、遷移速度を超えると走行の方が歩行よりも酸素消費量が少なくなることが分かっています

| 遷移速度以下 | 遷移速度以上 | |

| 歩行時の酸素消費量 | 少ない | 多い |

| 走行時の酸素消費量 | 多い | 少ない |

参考文献:Cappellini G, et al.” Motor Patterns in human walking and running” J Neurophysiol.2006 Jun;95(6):3426-37.

走行ではTOが走行周期の50%に達する前に起こるため両足が浮遊しているダブルフロート期(DF:Double float phase)が存在しています

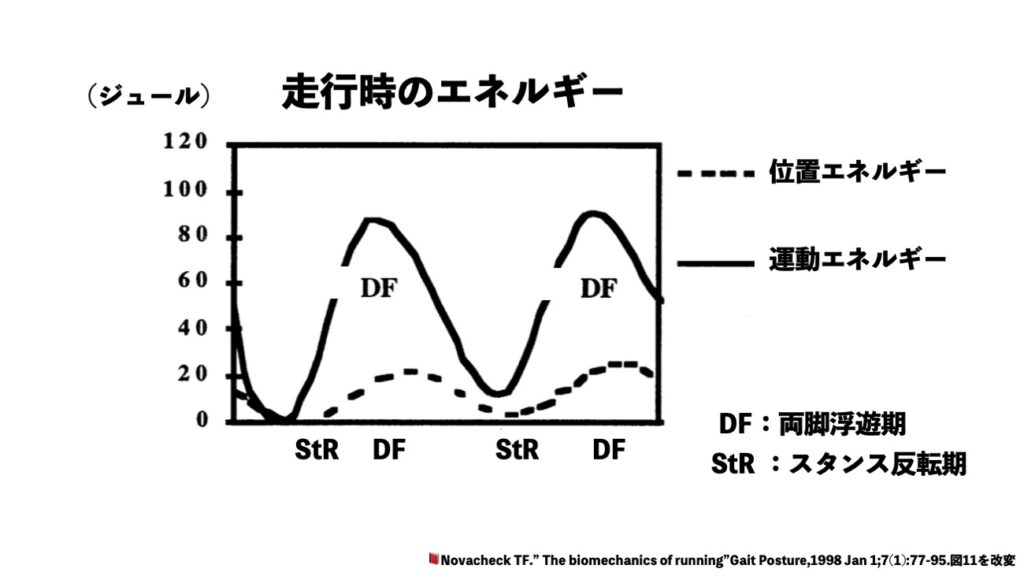

走行の運動戦略

位置エネルギーと運動エネルギーのピークが同時に起こるため歩行で観察されるようなエネルギー保存の法則を利用した運動の代わりに

走行は、弾性エネルギーを利用してホッピングするように前方へ進んでいきます

走行は、ポゴスティックに例えられます

歩行のように位置エネルギーと運動エネルギーを変換させながら振り子運動の様に効率よく前進することはできないので、走行においては腱や筋膜に蓄えられた弾性エネルギーの再利用が省エネの鍵となります

ランニングの効率は腱、筋膜によるバネの働きにも依存しており、IC時に筋膜や腱が伸長することで弾性エネルギーを蓄えることができます

また、筋の張力-長さ-速度関係にもありますが、筋は遠心性の収縮速度が速いほど、他動的な筋長が長いほど大きな張力を発揮します

このように、着地時の筋膜、腱弾性のエネルギーや筋の大きな張力を利用してStR以降で大きな推進力を生成し前方へ進んでいきます

Novacheck先生の

[The biomechanics of running]の 7.tendons as springs にて

R. McNeil Alexander は、70kgの人が 4.5 m/s で走る際の各立脚期における総エネルギーは 100 J であることを発見した

彼はそのうち 35 J がアキレス腱に、17 J が足部のアーチにひずみエネルギーとして蓄えられると推定し、さらに多くのエネルギーが大腿四頭筋腱や膝蓋腱の伸張に蓄えられる

したがって、筋がブレーキ作用としてエネルギーを吸収し、その後生成として返す必要があるのは、全体の半分未満である

と紹介しています

例えば、膝の弾性エネルギーを利用しないということは、膝を曲げないで連続ジャンプ(アンクルホップ)をするようなものです

高く跳べないですし、長い時間跳び続けることもできません

走行時に、弾性エネルギーをうまく利用することは運動を効率的に行うことができる1つの要因ということですね

走行速度の決定

走行の速度はストライドの幅×ピッチで決定します

ピッチ数をあげるためには

浮遊期の対側の下肢の筋活動も必要になってきます

走行でのGeneration(生成)を増加させ、Absorption(吸収)を軽減させるような運動戦略を用いると速度を効率よく維持できると考えられます

そのためには、全身でStRからSwR間で、いかに力を生み出せることができるかが重要です

吸収を軽減させるためには足が体より前に着地することで生じるエネルギーロスを抑えるなど、重心の位置や足底接地の位置を考える必要がありますね

阿江先生が執筆された

[短距離走フォームのキネマティクス] にて

両腕の振りはバランスを保ち、走のリズムを取る、鉛直方向の地面反力を増してストライドやピッチを高める効果がある

体幹については、質量が大きいためわずかな前傾でも身体重心に影響しブレーキを軽減できるという知見を共有されています

参考文献:阿江通良:短距離疾走フォームのキネマティクス.臨床スポーツ医学:Vol40,No.11(2023-11)

スプリント速度をあげるためには、加速も重要です

加速時はストライド幅、ピッチ数の増加が急激に生じますが、その時に胸郭や骨盤の運動も重要であり、上肢、下肢と骨盤、胸郭、体幹の協調的な運動が必要と報告されています

やはり、全身を協調的に使うことが大切です

まとめ

- 歩行は逆振り子運動、走行はポゴスティック運動に例えられます

- 歩行はダブルスタンス期、走行はダブルフロート期が出現し、それぞれ運動戦略が異なります

- 走行速度はストライド×ピッチで決定されます

最後に

私がランニングについて学ぼうとした時に参考にしたメインの文献です

古いレビュー論文ですが、ランニングについて細かくまとめ上げており、この記事でも多く引用させていただいております

興味のある方はぜひご覧ください

関連記事

コメント