前回の記事で、走行の分類について走速度に視点を当ててお送りしました

前回の記事はこちら

同じ走行でも、長距離ランナーとスプリンターのトップレベルの選手を比べると体格の違いが一目瞭然です

今回は長距離走と短距離走の特徴を大まかにお送りします

走行形態の特徴

長距離走

トークテストで2~3に分類される速度の走りを考えます

サッカーだとzone2-3に分類されるのが長距離走のペースかと思われます

トークテスト、zone分けに関してはこちら

ランニングにおいては足底接地で特徴が出てきます

速度が速くなればなるほど後足部接地から中足部接地→前足部接地の傾向へと変化していく特徴があります

しかし、これは個人のスタイルによるところも大きいかと思われます

また、足底接地の方法によって出現しやすい障害部位が異なるとの報告もあります

Kulmala先生の

[Forefoot strikers exhibit lower running-induced knee loading than rearfoot strikers] にて

走行時の前足部接地(FFS)群は、後足部接地(RFS)群と比較して膝蓋大腿関節への接触力および応力が有意に低く、膝の外反モーメントもFFS群で有意に低かった

一方、足関節においては、FFS群で底屈モーメントおよびアキレス腱への力が有意に高かった と報告しています

ランニング時の

- 後足部接地はPF関節の障害

- 前足部接地はアキレス腱炎等

の障害を引き起こしやすいストレスが生じるということです

リハビリにも患者教育等やジョギング開始時の留意点として応用ができそうですね

短距離走

スプリントはランニングとは似て非なるもののようです

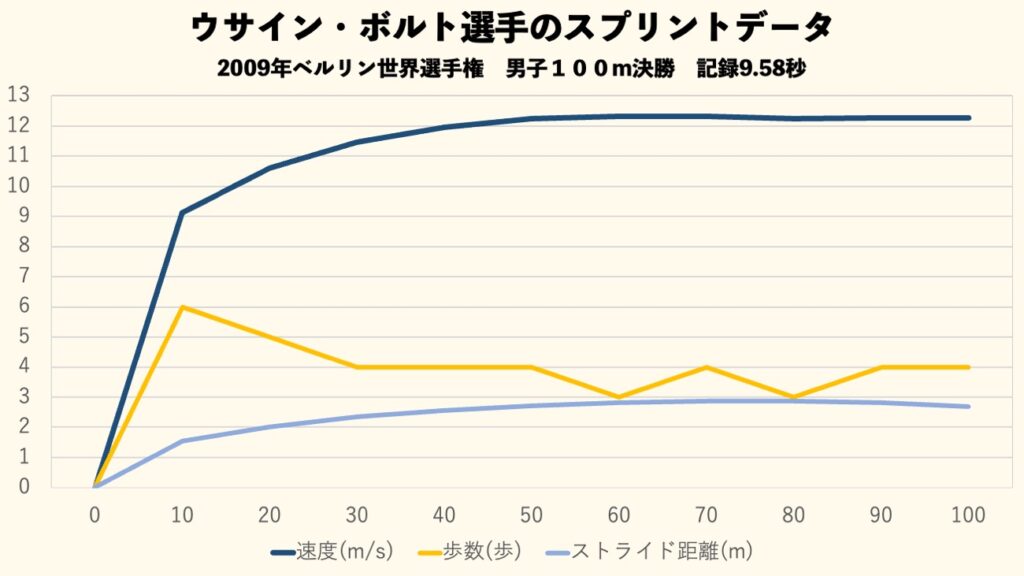

下図は、短距離走選手のウサイン・ボルト選手が2009年にベルリンの世界選手権で叩き出した100m走の世界記録9.58を分析したものです

参考文献:”Štuhec S”.et al “Multicomponent Velocity Measurement for Linear Sprinting: Usain Bolt’s 100 m World-Record Analysis”Bioengineering.2023 Oct 26;10(11):1254.

記録を改めて見ると鳥肌ものですね

最大疾走局面では、10mを最小3歩で走り最速0.81秒で走り上げています

スピードに乗った状態とはいえ、10mを0.81秒ってやばいですよね…

最大速度は秒速12.27m(44.17km/h)を記録しています

車です

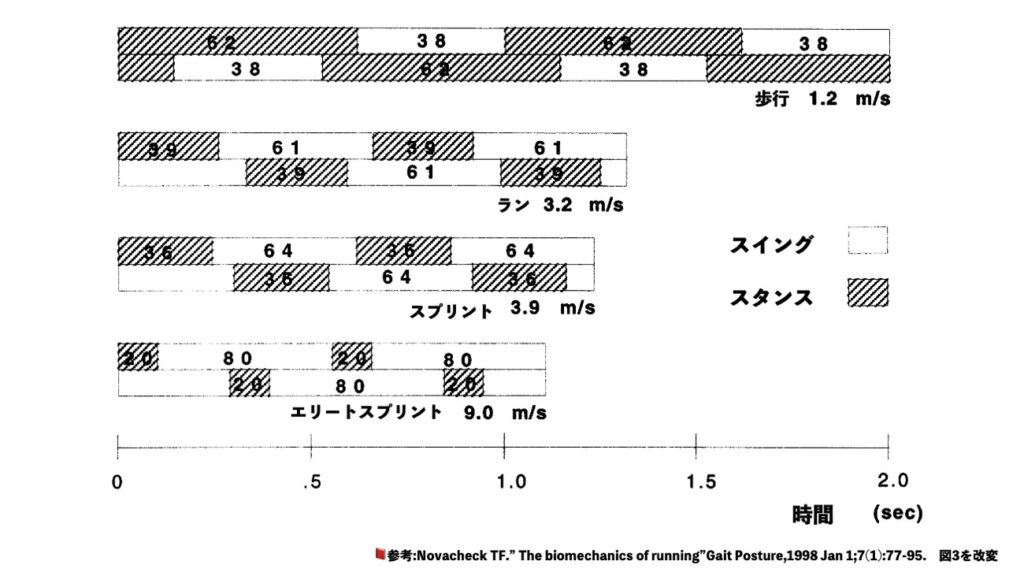

エリートの短距離走ではスタンス期が、ランニング時の約40%に対して20%しかなく80%は遊脚期と示されています

参考文献

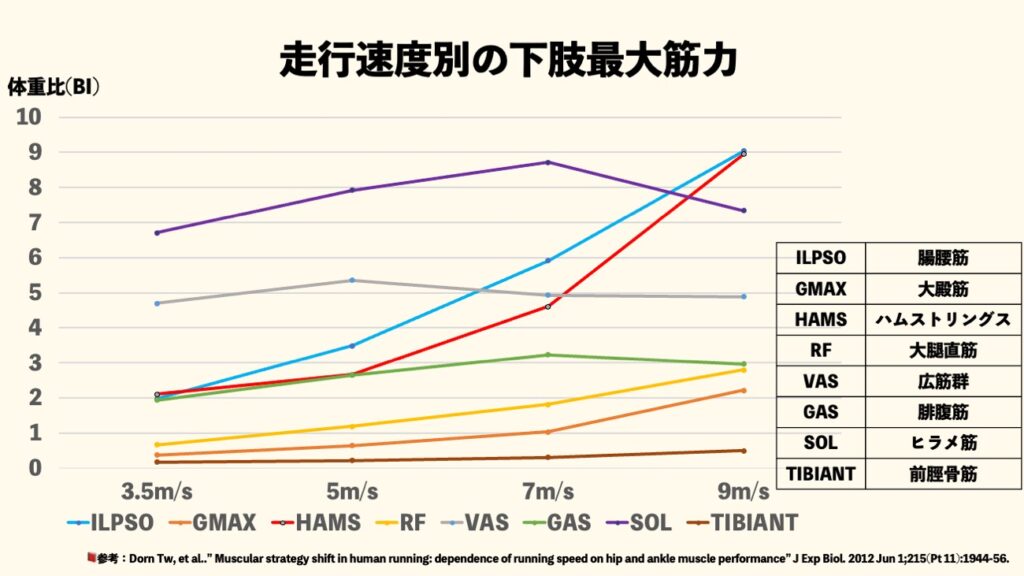

また、ランニングからスプリントへと走速度が上がるにつれ、走行時の関節角速度や筋出力の大きさも異なります

参考文献

スプリント時(9m/s=32.4km/h)はハムストリングス(HAMS)の活動が急激に上がる様子が観察されます

スプリントランナーで最も頻度の高い障害はハムストリングス損傷との報告もあります

Edouard先生が

[Epidemiology of Injury Complaints in Elite Sprinting Athletes in Athletics (Track and Field)] にて

フランスのスプリント系種目(スプリント、ハードル、混成競技、走幅跳、三段跳)を行うエリートアスリートの障害発生率を調査したところ障害訴えの92.7%は下肢に集中しておりハムストリングス筋損傷が31.1%と最も多かった と報告されています

また、スプリント時の足部接地は前足部接地となり、

一流選手と学生短距離選手の疾走フォームを比較したところ

一流選手は

- 体幹角度がより前傾

- 離地時には膝伸展角度がやや小さく下腿の前傾が大きいこと

が観察されました

さらに、腕振りにもストライドやピッチを高めるなどの効果があるようです

参考文献:阿江通良:短距離疾走フォームのキネマティクス.臨床スポーツ医学:Vol40,No.11(2023-11)

短距離走の爆発的な筋発揮を必要とするスプリンターの身体と、長距離走の効率的に長く速く走る長距離ランナーの身体を見比べてみると、体格の違いは一目瞭然ですよね

同じ走りを極めている選手でも体格に大きな違いが出ることは面白いです♪

まとめ

- 長距離走は、足底接地のスタイルが選手によって異なり、接地方法によって障害発生部位が異なることが考えられます

- 短距離走は、爆発的な力を発揮する必要がありハムストリングス損傷の発生リスクが高いです

関連記事

コメント