今回は、ACL損傷は予防できるの!?というテーマでお送りします。

この記事のポイント

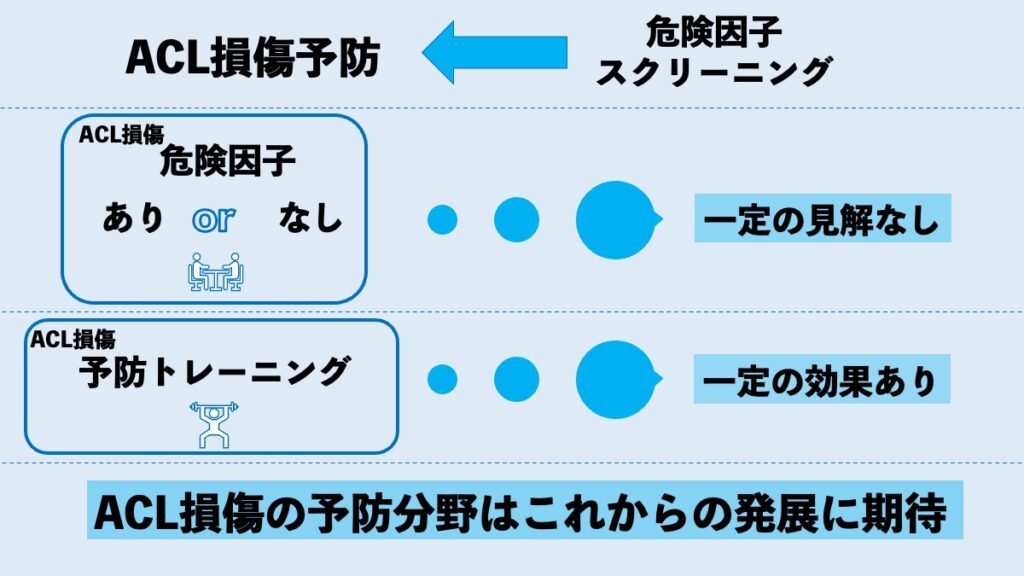

- ACL損傷を予防するためにACL損傷の危険因子をスクリーニングできると予防効率は良くなります

- しかし、ACL損傷の危険因子に関して様々な議論をされていますが一定の見解を得ることができていません

- 一方でACL損傷予防トレーニングはACL損傷の予防効果があると言われています

- ACL損傷の予防分野はこれからの発展が期待されています

前十字靭帯(ACL)損傷を予防したい…!

ACL損傷は、一度損傷すると試合復帰までに1年以上かかるケースが多くスポーツ界では重症に分類されるケガです。

スポーツ選手からすると、スポーツができないストレスだけでなく、チームとの今後の契約やプロ選手であれば今後の自分の人生、生活とものすごく関わってくる問題となります。

学生であれば、限られた学生生活で1年以上スポーツから離れることは学生の今後の人生を大きく左右してしまうことになりかねません。

また、チームからしても選手を雇用しているのに稼働させることができないことは経済的にも、チーム戦術的にも大きな損害が出てしまいます。

もちろん、社会人の方も日常生活を取り戻すために入院、術後数ヶ月のリハビリが必要となってくるので会社や自分自身の生活にも影響を及ぼすことは想像に容易いです。

他のケガに比べて全治期間が長いということで、予防に目が向いてくるのは当然ですが、世界中で研究されているにも関わらずなかなか一定の見解を得ることはできていません。

このブログでは、ACL損傷予防の研究についての論文や見解を発信していきます。

非接触型のACL断裂についての予防

臨床スポーツ医学2018年4月号で

中瀬先生が執筆をされた

においてスクリーニングテストについてまとめたセクションが面白いので興味がある方はぜひご覧ください。

ACL損傷予防といっても受傷起点は様々で何から手をつけていいのか…というところですが

健康診断では、様々な検査をして検査結果が異常である項目に対して精密検査を行い早期発見、あるいは予防へと繋げていくことが一般的です。

ACL損傷も同様に、まずはACL損傷の危険因子を研究などで解明し、健常な選手にスクリーニングを行い

引っかかった人に対してACL損傷の予防をすると効率的な予防ができるのではないかという考えでまずは危険因子を発見しようという研究が行われています。

ACL予防でよく出てくる先生でHewett先生という方がいるのですが、この方が2005年に発表された論文でdrop jump testと非接触型の研究を前向きに調査しました。

そこではACL損傷群では、Dynamic valgusが大きく、膝屈曲角度が小さく、膝外転モーメントの増大が危険因子であると報告しています。

ここから、Drop jump test時のDynamic knee valgus(いわゆるニーイン)に着目されたスクリーニングテストの検証が多くの研究で行われるようになったようです。

以降、両足で実施するDrop jump testと片脚で実施するsingle leg squatテストをスクリーニングテストとして評価する風潮が出てきました

Krosshaug先生はより大規模な集団で実施した研究で、非接触型ACL損傷のスクリーニングテストにdrop jumpテストは有用でないと結論づけた論文を発表しています。

同じAmerican journal of sports medicineで発表されている論文でこのように有用である、ないが論争されているところを見るとなんだかACLの世は戦国時代というような感じですね。

まさに、発展途上というような感覚を持ちます。

また、Padua先生はdrop vertical jump時の着地動作を接地から膝最大屈曲までにおける動作を2方向からのビデオカメラから体幹、股関節、膝、足部を記録し各パラメータをスコア化Landing error scoring system(LESS)を用いて採点を行いその結果が有用なスクリーニングツールとなると報告しています。

しかし、これをSmith先生はACL損傷受傷リスクと関連はないと結論づけています

このようにACLの受傷リスクをスクリーニングする方法としては議論が分かれており、研究対象の母数やスポーツ等が違う影響もあるのでしょうが一定の見解を得ることができていません。

ACL損傷予防トレーニングの効果

しかし、ACL受傷メカニズムに関しては一定の見解が得られてきたり、ACL予防トレーニングがACL損傷予防に有用であるという報告は多く上がってきつつあります。

サッカーであればFIFA11+がACL損傷予防に有用であるという報告がいくつかあります。

また、ACL損傷の予防トレーニングは、

大見先生が執筆された

[Effect of Hip-Focused Injury Prevention Training for Anterior Cruciate Ligament Injury Reduction in Female Basketball Players: A 12-Year Prospective Intervention Study] にて

大学女子バスケ選手を対象に12年間前向きに研究を行なった報告でACL損傷の予防には股関節の機能に着目した予防トレーニングが有用であったと報告しています。

また、臨床スポーツ医学2022年の9月号では

木村先生の

[ACL損傷メカニズムと予防-レビュー] にて

プライオメトリクス、筋力訓練、神経筋コントロール訓練、バランストレーニング、アジリティトレーニング、柔軟性トレーニングを組み合わせた神経筋トレーニングを行うことでACL損傷予防につながるという論文があります。どのトレーニングがどう予防しているのかということはまだ分かっていませんが一定の効果はあるようです。

浅枝先生が投稿された

[運動動作から見たACL損傷予防] にて

浅枝先生の研究が紹介されており、落下高や視覚情報がない状態で両脚ドロップジャンプを実施すると、コントロール群に比べ非予測環境下でのジャンプ着地時には衝撃吸収をうまく行うことができなかった(下肢関節および体幹の矢状面上の角度変化量が小さかった)という報告があり非予測環境下で動作を上手にすることがACL損傷予防につながるのではないかと提言されています

このようにACL損傷予防トレーニングは有効なものがありそうです。

しかし実際はACL損傷予防トレーニングの効果(ACL損傷発生予防効果)と運動動作の関係はいまだ明確でなくこれからの発展が期待されます。

中瀬先生の投稿されたトピックスは

臨床スポーツ医学35巻4号(2018年4月号)にて一読することができます。

また、木村先生、浅枝先生の投稿されたトピックスは

臨床スポーツ医学39巻9号(2022年9月号)にて、一読することができます。

是非ご覧ください!

まとめ

まだまだ発展最中のACL予防分野ということでした。

予防が大事という風潮の中で、ACL損傷予防がどのように発展していくのか楽しみです♪

コメント