その①をご覧いただきありがとうございました

続きましてヒザ子の退院後からの術後リハビリの流れ その②をお送りします

この記事のポイント

ご紹介するヒザ子は経過が最も良かった症例です

半月板や軟骨、側副靭帯損傷の合併もなく単独のACL損傷症例でした

ACL再建術後は様々な経過を辿りますので、全てがこの通りというわけではありません

ご参考程度にご覧いただけたら幸いです

前回のおさらい

プロフィール

ヒザ子

女性 サッカー選手

その①では、ACL損傷後から手術、入院までの流れをお送りしました

ACL損傷〜復帰まで

ヒザ子の経過

- 1w 部分荷重開始

- 1.5w 退院

- 2.5w 屋内松葉オフ

- 3.5w 屋外片松葉開始

- 5w 松葉完全オフ

- 8w SQ開始

- 12wジョグ開始

- 16w 加速走開始

- 20w 筋力測定

- 27w 部分合流

- 30w練習フル合流

- 32w 試合

w : week (週)

退院後(術後11日)

外来リハビリとチームでのリハビリが始まります

クラブの方針にもよりますが、マイルのサポートしていたクラブではチーム活動時間にリハビリをするクラブでした

クラブによっては、チーム練習が始まる前や終わった後から選手のリハビリをするところもあります

退院後のリハビリの目標は、まずは通常歩行の獲得です

ヒザコ

ヒザコ歩いてても問題ない

もっと体重かけてもいいかな

1wかけてフル荷重にしていこう

痛みがあったら教えてね

1/4~1/3で荷重している状態でクラブハウスにきます

炎症コントロールはしつつ、膝周囲筋力のトレーニングや患部外トレーニングを進めます

術後2週程度経過するまでは、メニューは大きく変わりません

この頃には、痛みはかなり改善してきており若干腫れぼったい程度となります

もちろん人によりますが、ヒザコは状態が安定しており可動域は0−120の範囲でactiveにも動かすことができていました

荷重量をupさせつつ、患部外TRを頑張ります

術後2.5w 屋内松葉杖オフ

体重をかけるのもだいぶ慣れたよ

もう外せそう

荷重をかけてリバウンド症状もないね

歩様も悪くない

そしたら、屋内は外していこうか

2.5wで屋内松葉杖オフとなりました

松葉杖のオフの仕方はセラピストによるかなと思いますが、私は片松葉杖の期間は少なくなるように意識しています

両松葉杖は本人が嫌がることが多いですが、荷重に慣れていない状態で片松葉杖になるとどうしても体重の偏りが生じてしまうからです

1/2荷重ではまだ両松葉杖、3/4荷重からフル荷重手前になって歩様が安定して来たら片松葉杖とします

フル荷重が開始しても、いきなり杖は外しません

これも歩様の乱れやつまずいて転倒など何かあってお互いに後悔することを防ぐためです

フル荷重を開始し、理想は立位で膝伸展0°を獲得

プロトコル通り進めることができたらまずは平坦で安全な屋内歩行から開始します

屋外は松葉杖をつくように指示します

屋内が安定してきたら、近場から屋外でも歩行を開始します

階段は、2足1段で実施します

リハビリでは、患側への荷重練習も開始します

また、ダブルチューブを用いた90~80°のレンジでの膝伸展トレーニングや腹臥位での自重レッグカールも実施します

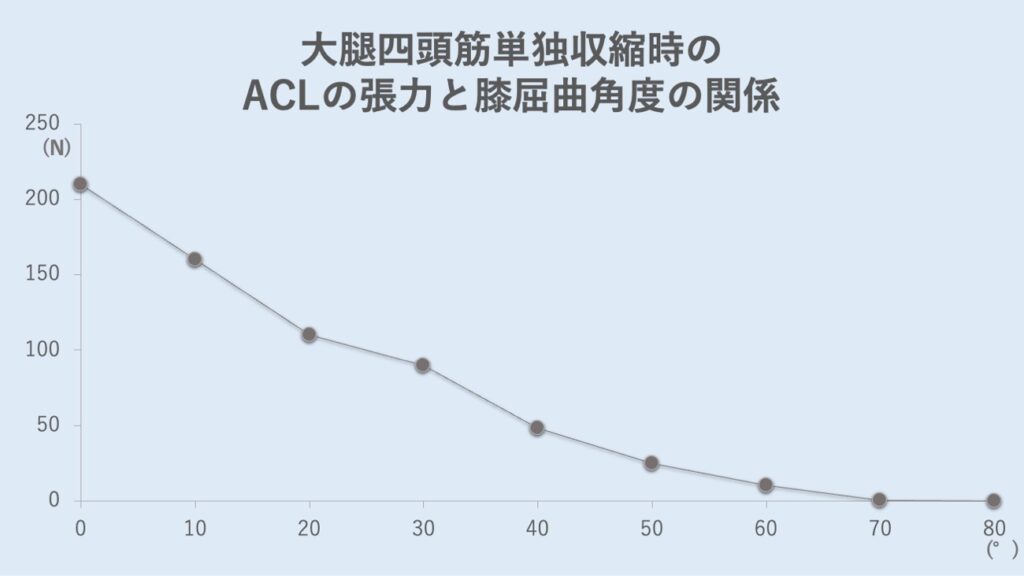

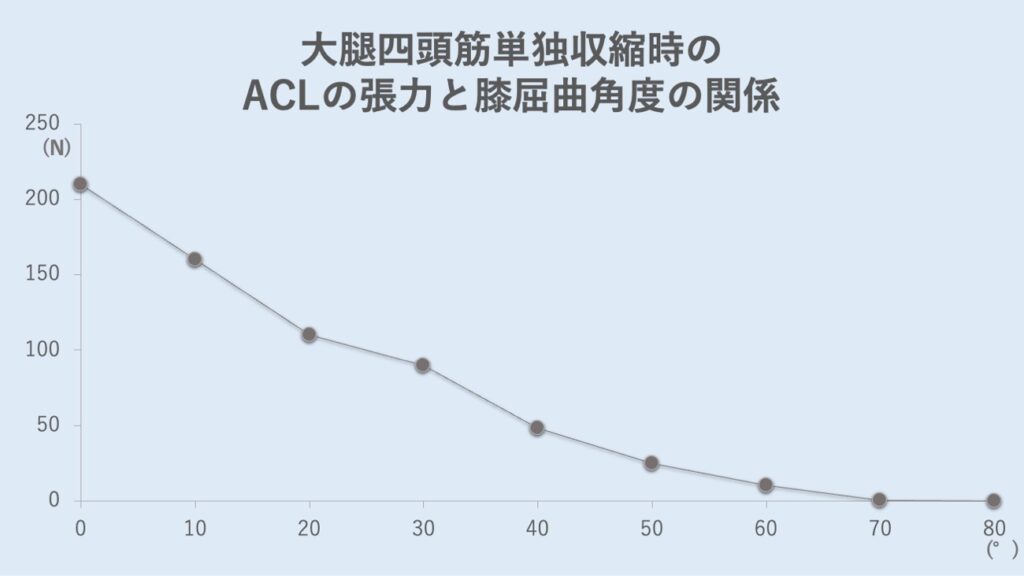

膝伸展トレーニングでは脛骨前方引き出しのリスクを考慮して膝の角度には気をつけて行います

Knee joint mechanics under quadriceps–hamstrings muscle forces are influenced by tibial restraintを元に改変

Mesfer先生の論文

[Knee joint mechanics under quadriceps–hamstrings muscle forces are influenced by tibial restraint] にて

大腿四頭筋の単独収縮によるACLの張力を調べたところ、0°をピークに70°まで減少し80°以降はACLの張力は0に近くなると報告しています

術後4w (1M) 徐々に松葉杖オフへ

普通に歩けるよ

屋外も外していい?

安定しているね

膝の腫れもないし、外していこうか

しゃがみ込む動きはまだしないでね

ヒザコは約4wで屋外片松葉杖に移行し5wで松葉杖完全オフとしました

4wで炎症症状はかなり改善します

この時期から、患部外トレーニングはエアロバイクも導入して有酸素運動も取り入れて行きます

荷重位の膝屈伸は過伸展、深屈曲をしなければACLの張力にあまり影響は及ぼさないという報告はありますが、骨孔にかかる負担としては、屈曲角度が増大するにつれ負担が大きくなるという報告もあります

Moon先生の論文

[Effects of modified trans-tibial versus trans-portal technique on stress patterns around the femoral tunnel in anatomical single-bundle ACL reconstruction with different knee flexion angles using finite element analysis] にて

大腿骨の骨孔内側にかかるストレスは膝屈曲角度が高くなるにつれて増加すると報告しています

術後は筋出力も発揮できない影響も考慮して、荷重位の膝屈伸はあえて控えるように進めていきます

ACL術後プロトコルに関しても膝の屈曲制限を設けているところが多いのではないかと思われます

術後8w (2M) SQ開始

日常生活は問題ないよ

ここまでの経過は順調!

3ヶ月からのジョギング開始に向けて徐々に上げていこう

2M程度で骨孔の成熟は落ち着いてくると考えていますが、炎症が治らない、傷が落ち着かないなどあれば主治医と相談しながら進める必要があるかと思います

可動域を伴うスクワットも股関節-膝関節が0-90°の範囲で開始していきます

ここから4週後に始まるジョグを想定して、TRメニューを組み立てます

脛骨の前方ストレスを考慮、ジョグに必要な動きを考慮したトレーニングを組んでいきます

術後12w (3M) ジョグ開始

もういつでも走れそうだね

片脚立ちを40cmの高さからもできるね

そしたら走り始めよう

3ヶ月経過しドクターの許可が得られたらジョグを開始します

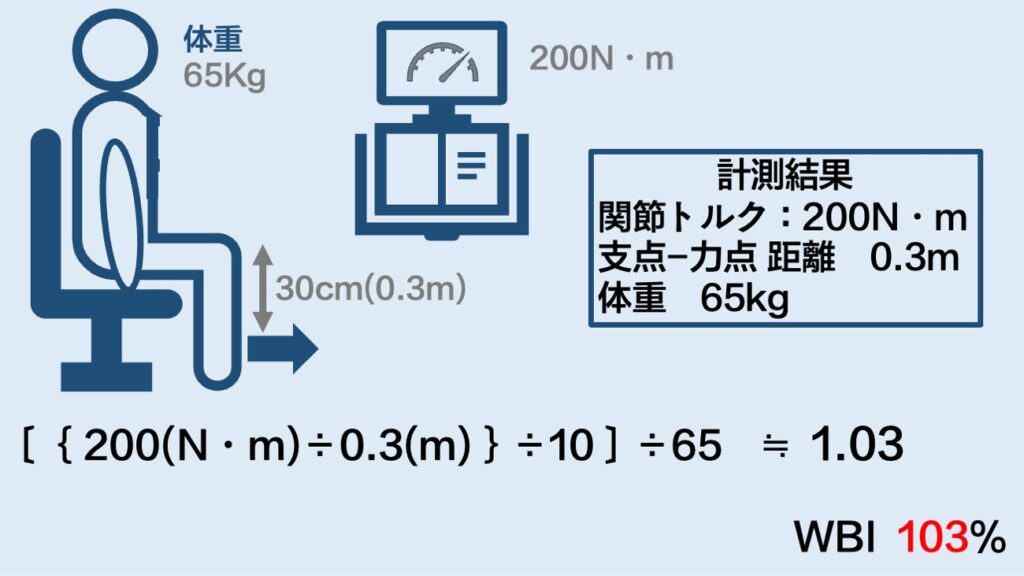

ジョギングを開始するためにはWBI(Weight Bearing Index:体重指示指数)が0.6以上あることが望ましいとされています

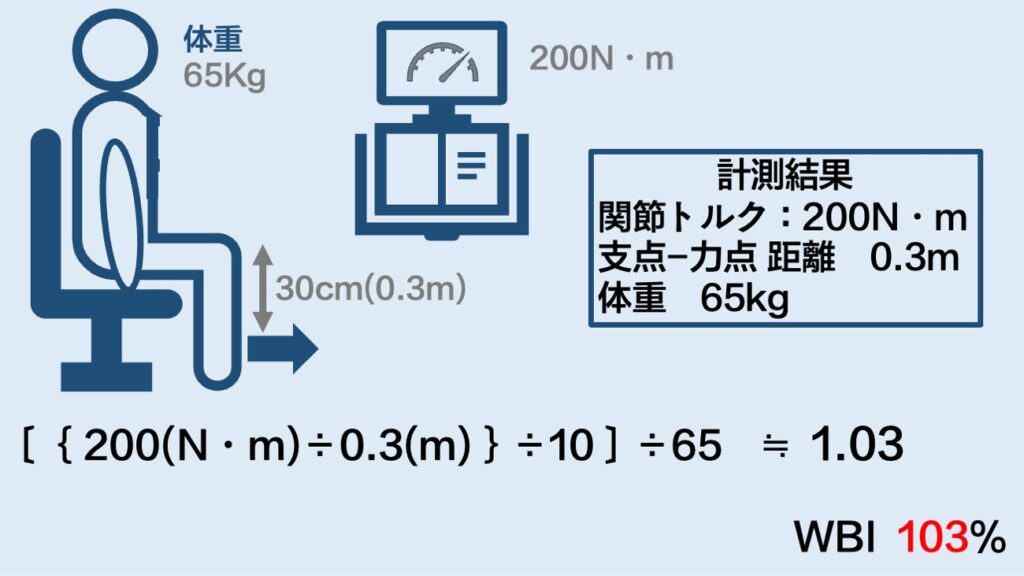

WBIとは、筋力測定機(cybex)を利用して膝90°で等尺性収縮の膝関節伸展トルク(N・m)を測定し、レバーアーム長(支点-力点 距離)を元に単位を換算することで、膝伸展筋力/体重比を算出したものです

図のような結果を得られたら、(関節トルク÷支点から力点の距離)でニュートン(N)が計算できます

1Nは約100gですので、計算されたニュートンの数値を10で割るとkgへ換算できます

この数値が膝伸展である大腿四頭筋の筋力と考え、この数値を体重で割ることでWBIが算出できます

膝伸展筋力が体重の60%程度あればジョギングをするのに適した筋力を有するとされています

このWBIと片足立ちには相関があるとされており、40cmの高さから片足立ちができるとWBIが60%以上あると考えられます

村永先生が報告された

[立ち上がり動作を用いた下肢筋力評価とその臨床応用] にて

立ち上がりに必要なWBIは、片脚立ち上がり (SLS: single leg standing) の場合、40cmで62.3±14.3%, 30cmで68.0±13.7%, 20cmで90.2±9.2%, 10cmで102.7±11.8%であり、立ち上がり能力とWBIに明らかな正の相関が見られたと報告されています

ジョグ開始は、ジョギングプログラムに沿って徐々にジョグの時間を長くすることから始めて行きます

この頃は、ヒザコは走り始めることができて走ることが幸せ

ボールも少しずつ触って行きます

術後16w (4M) TR強度アップへ

ジョギングもだいぶ慣れてきたよ

リバウンドもないね

ランニングを始めようか!

ウエイトトレーニングも開始していこう

ジョグからランニングへと進めて行きます

まずは、ダッシュの50%程度の速度から加速走を始め、1ヶ月かけて徐々にスピードを90%まで上げていきます

ランニングのあげ方は悩むところもありますが、ACL再建術症例を多数経験させていただき症状にあわせたある程度のプランが確立されております

興味がある方は、ぜひACL再建術後のリハビリテーション~jog開始から競技復帰まで~をご覧ください

また、負荷をかけたレッグエクステンションも開始します

16wからはヒザコにとって辛いフェーズとなってきます

復帰に向けて有酸素運動の割合も多くなるので辛い、きつい運動をしていかなければなりません

自分のために、復帰するために頑張れ!!

ボールを使ったメニューはショートパスから、徐々にミドルパスへと進めます

ヒザコはこの時期、膝前面痛が出現し18~20wにかけて膝前面痛を考慮して強度をコントロールしながらリハビリを進めました

16w~走りの強度や重さのあるフィジカルトレーニングを開始していくのでただ闇雲にすると膝の疼痛や機能障害が出現する可能性が大いにあります

選手はただメニューをこなすのではなく、自分の今の状況やリハビリの進め方をある程度把握しておき、短期目標、長期目標を明確にしておくことが大切となります

競技復帰をするためには強度を戻すために、きついトレーニングを積まなければならないですし、リハビリ過程で痛みや思うように進まない不安やもどかしい思いが生じることも多いです

痛みや不安をトレーナーや担当セラピスト、ドクターに相談できる関係を築いておくことができるとリハビリがスムーズに進むかと思います

選手も、セラピストもプロトコルや期限にとらわれることなくリハビリを進めることが重要です

術後20w (5M) 筋力測定

毎日のリハビリきついよ

きついメニューよく頑張ってるよ

術後5ヶ月の筋力測定を頑張ろう!

筋力測定器を使って膝伸展筋力と屈曲筋力の測定をします

目安となる数値は健患比70~80%、体重比は大まかに200%overです

また、シーズン前にメディカルチェックとして筋力測定をしていればその数値も参考にします

ヒザコはなんと、5Mの時点で60deg/secの膝伸展筋力の健患比が90%を超えていました!

ですので、ドクターとも相談し24wから部分合流を目指そうとなりました

もちろん焦りや油断は禁物です

20w~直線のスプリントやストップ動作、スピードを上げたアジリティエクササイズを実施しました

また、22wから相手の動きに自分の動きを合わせていく反応トレーニングも開始しています

術後24w (6M) W-up部分合流

復帰が見えてきたかな

リハビリの強度もかなり慣れてきたよ

状態も悪くないし、今日から少しずつ練習に合流だね

ヒザコにとってやっと選手のみんなとプレーすることができます

まだ、非対人のみで

ウォーミングアップとパスコントロールの練習程度まで合流していきます

その後は離脱しトレーナーとランメニューや対人練習を実施します

27w (6.5M) 練習部分合流

対人の練習も部分的に合流します

ポゼッションのような練習やミニゲームなどチームの練習に合わせて合流していきます

いきなりフルセットで入らず経過や状態に合わせて練習合流する時間やセット数を決めて部分合流し

リバウンドがない範囲で合流してプレーすることへの自信をつけながらコンディションを整えます

29wから紅白戦も時間や本数を調整して合流していきます

トレーナーとしてもひとまず復帰が見えてくるかなと思える段階に入ります

再発をしないことを祈ります

30w(7.5M) 練習フル合流へ

膝の状態もいい感じ

怖さもないよ

まだまだ気を緩めることはできませんが、フルで練習に合流していきます

フルで入ったらリハビリ終わりではなく、定期的にチェックをし違和感があればすぐにトレーナーに伝えてもらうようにします

32w (8M) 試合復帰!?

術後7.5Mから練習に合流して、コンディションが上がってきました

チームの監督とも相談し、数分程度であれば公式戦で使ってもいいかと打診されます

本人のコンディションも良く、リバウンドもないためチームドクターとも相談し数分程度であれば出場しても良いと判断しました

選手が出るか、出ないかはゲーム内容にもよりますが、監督の計らいもあり最後の5分程度公式戦出場ができました!

その後は、ACLに関してエラーなく現在もサッカーを続けています

ACL損傷から完全復帰後は公式戦でゴールも決めちゃってます!

ヒザコの出る試合はついつい気にしてしまいますね

ご覧いただきありがとうございます

ヒザコの具体的なリハビリメニューが知りたいという方へ

実際に病院、チームで行ったリハビリメニューを詳細にまとめた有料記事を作成中です

入院〜ジョギング開始まで

ジョギングからサッカー競技復帰まで

ACL術後症例を担当したことのない方や

スポーツ復帰まで現場レベルで経験したことがない方も、イメトレ感覚で読んでみてください

ご興味がある方はぜひご購入をよろしくお願い致します!

コメント