筋肉の性質に関してお送りします

何事も基礎が大事です

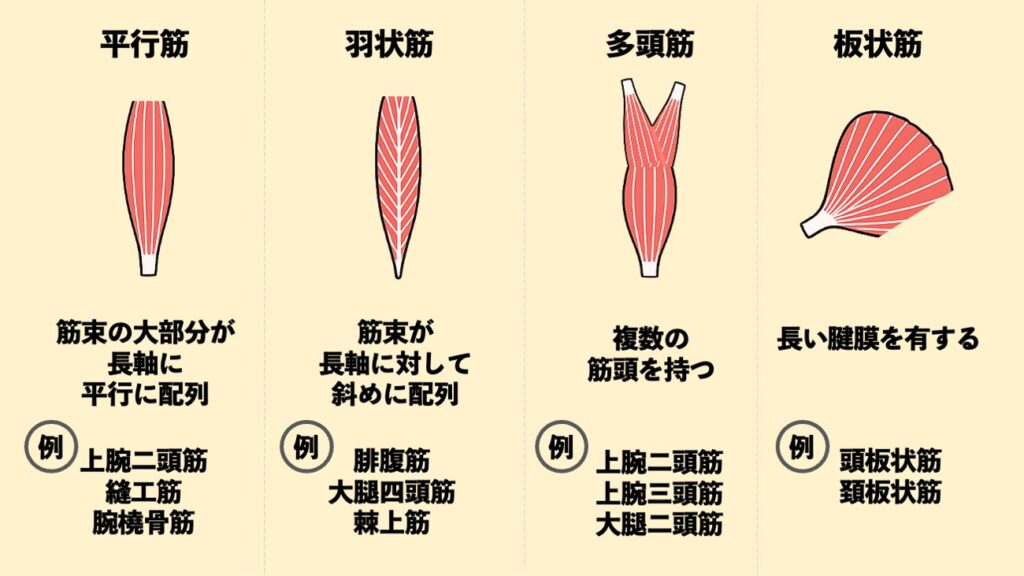

筋の形態

筋には、さまざまな形態があります

人間の進化に合わせて様々な形態を持った筋肉へ変化させたのかと思うと興味深いですね

羽状筋は筋内腱という構造を持っています

筋内腱についてはこちらをご覧ください

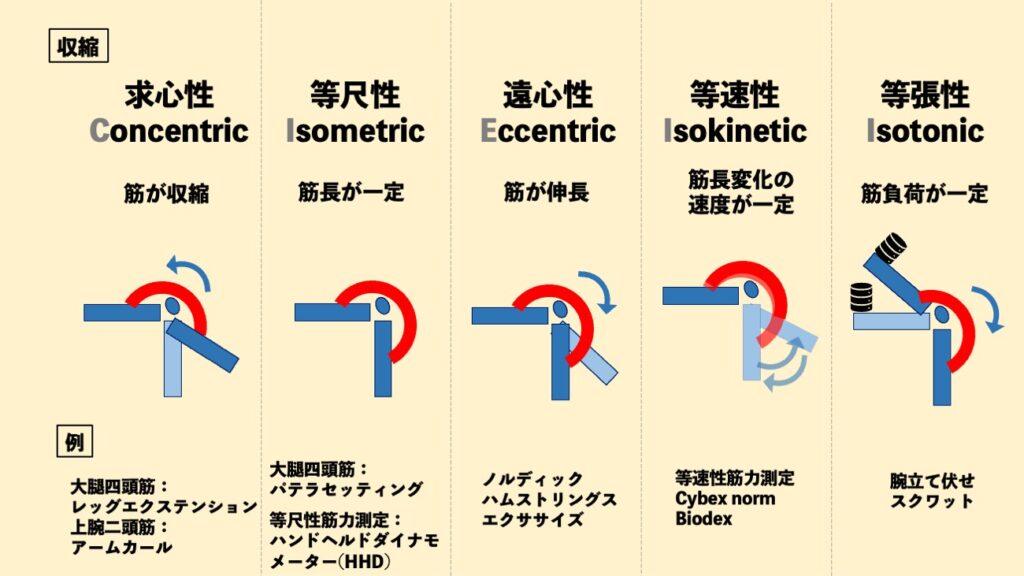

収縮様式

筋肉は、筋長の変化に分類した求心性、等尺性、遠心性収縮と収縮速度や負荷で分類した等速性、等張性という収縮に分けることができます。

筋の性質

筋の張力は筋の断面積の総和に比例し、筋の長さは収縮速度に比例するとされています。

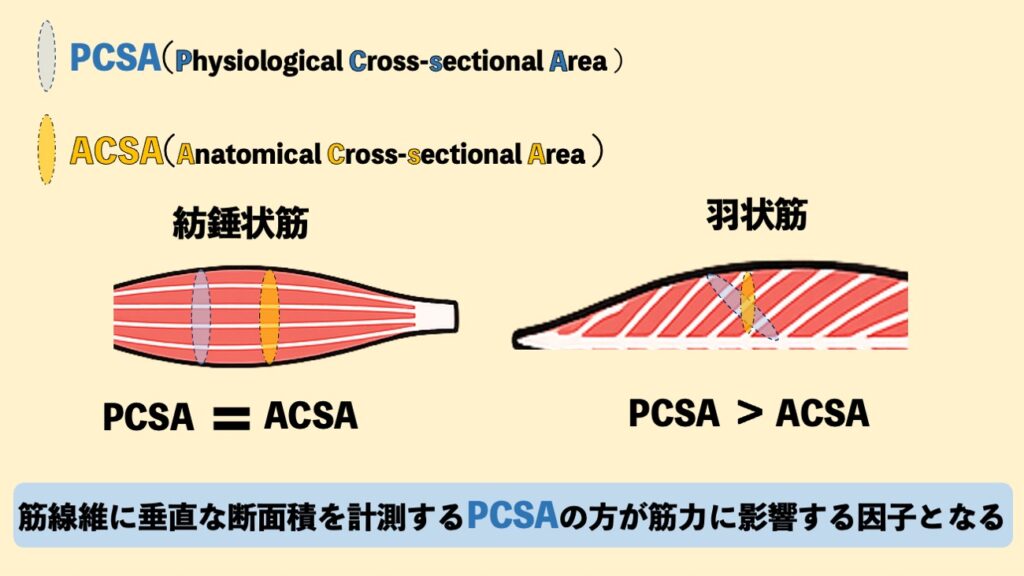

筋の断面積は、

PCSA(Physiological Cross-sectional Area):

生理学的断面積

ACSA(Anatomical Cross-sectional Area):

解剖学的断面積

と分類されますが、筋の形態に合わせたPCSA(生理学的断面積)が筋の張力を考える際の指標とされています

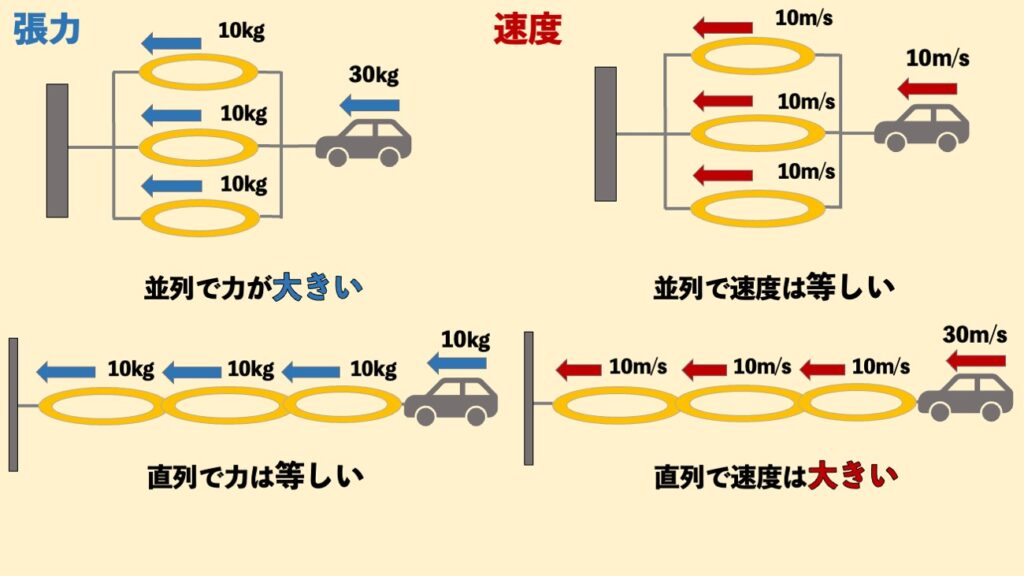

筋肉の太さ、長さの関係

輪ゴムの関係について考えると筋肉の太さと張力、長さと速度の関係について理解がしやすいです

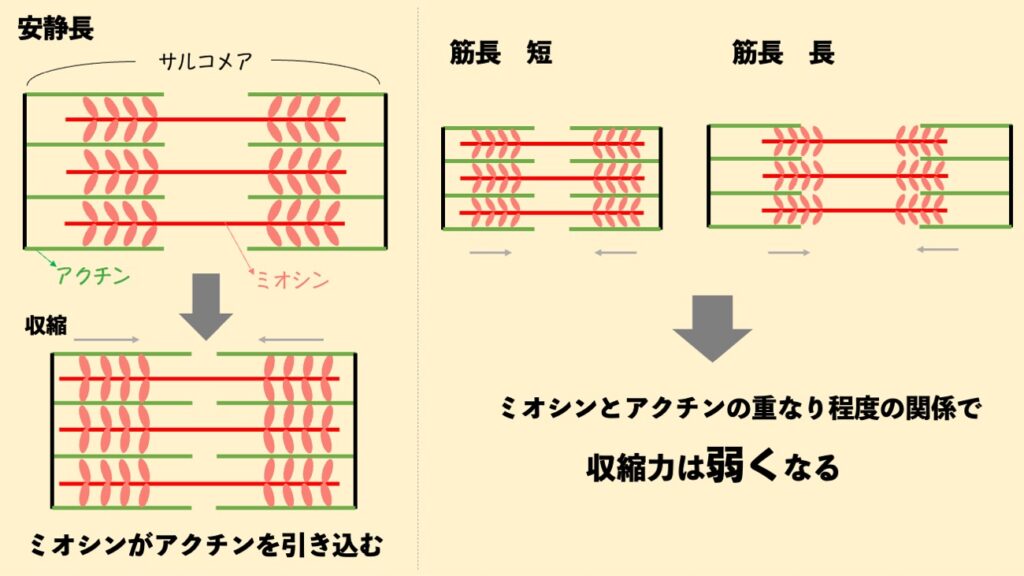

筋の収縮はミオシンフィラメントがアクチンフィラメントを引き込むように挙動をすることでサルコメア(筋節)が縮む反応で起こります

輪ゴムを並列に1本ずつ並べて引っ張ると張力は強くなりますが元に戻ろうとする速度は1本が縮む時と等しいです

一方で輪ゴムを直列に繋げて引っ張ると張力は1本の時と等しいですが元に戻ろうとする速度は速くなります

早い筋は、長い…確かに!

強い筋は太い…確かに!

筋によって、長さや太さは違いますがその違いが特徴を生んでいるようですね

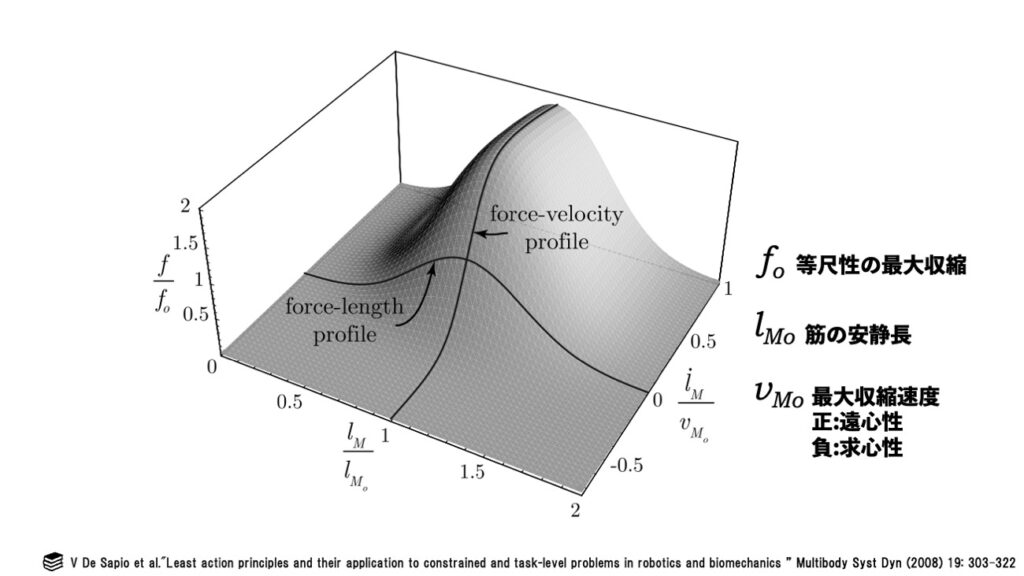

筋の張力-長さ-速度関係

筋肉は、収縮の速度、力、長さというものが関係してきます

早い動きでどれくらいの力が、遅い動きで、筋肉が伸びた状態で、縮んだ状態ではどれくらい大きな力が働くか

これらは、人間工学の視点から筋収縮の速度、力、長さ関係がわかっています

筋の長さ-張力曲線と筋の速度-張力曲線を一度は目にしたことがあるのではないでしょうか

これを張力-長さ-速度関係にするとこのようになります

参考文献:

V De Sapio et al.”Least action principles and their application to constrained and task-level problems in robotics and biomechanics ” Multibody Syst Dyn (2008) 19: 303–322

速度は遠心性が正、求心性が負で表されており、等尺性の収縮は0で表されています

筋は、遠心性の早い収縮で等尺性の最大張力の約2倍程度の力を発揮できます

逆に求心性の収縮では速度が速くなれば速くなるほど発揮できる力は弱くなってしまいます

長さ-張力関係に関しては、筋肉自体の性質としてはニュートラルな位置が最も張力を発揮し長さが短くなる、長くなるにつれミオシン-アクチンの重なり程度の関係で張力は低下します。

しかし、筋肉自体には受動的張力もあり伸びれば伸びるほど縮もうとする力が働くため張力は結果として大きくなることもありますが、この張力-長さ-速度関係では受動的張力の影響は考慮していません

筋肉は太ければ大きい張力を産むことができ、長ければ早い動きをすることができる

その時に、筋肉の長さや収縮速度が筋発揮には関連する

ということを理解できた上で、

筋機能を上げてパフォーマンスアップをするためにはPCSAをどんどん太くしていくしかないのか…?

と思ったところでひとつ、

遠心性トレーニングを行うことでサルコメアの新生と筋束長の増加を認めたという報告があります

Andrews先生の報告された

[Multiscale hamstring muscle adaptations following 9 weeks of eccentric training] にて

9週間のノルディックハムストリングスエクササイズ(NHE)を行い、3週間レストを入れた後、大腿二頭筋長頭の構造を調べると、筋束長、サルコメア数が増加したと報告されています

筋力トレーニングを行うと、筋束長の増加とサルコメア数の増加という筋に構造的な変化が起こる

そのため、最大収縮速度のupが期待できるとのことです

筋の張力-速度-長さ関係を考えるとより長い筋長は

グラフの形をより大きくできるので、パフォーマンスupには筋トレも必須ですね!

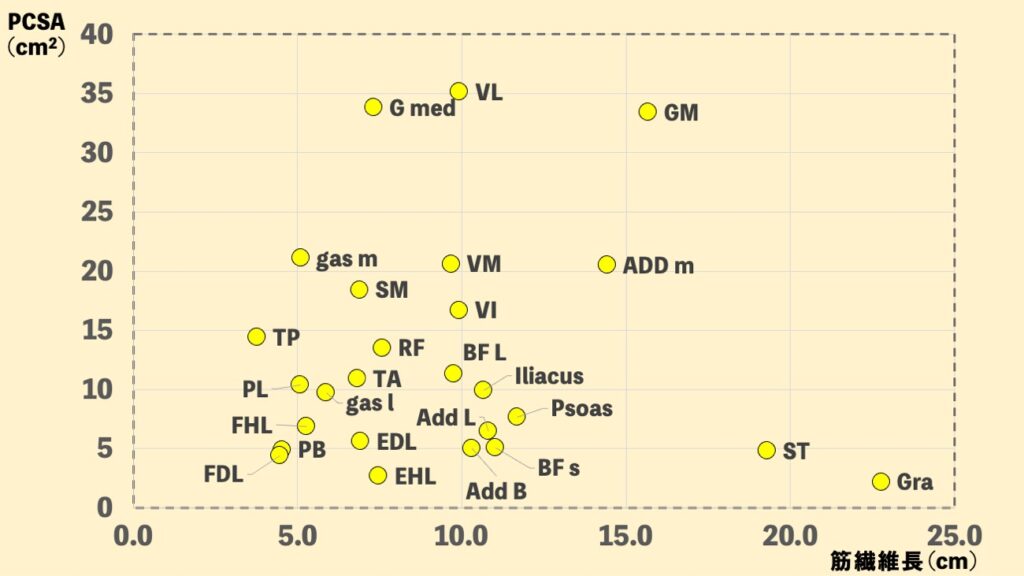

PCSAと長さ関係

エンジンが車を動かすときはギアを1速、2速…と上げていくように、筋肉もいきなり運動に関わるすべての筋が総動員で働くわけでなく、場面場面に適した筋が運動に合わせて働き協調的な動きを作り出しています

筋肉を自転車のギアに例えると一つ分かりやすくなります

PCSAが大きく(太い)、短い筋肉はギアでいうところの1速であり発進、坂道、加速時に使うのに適した筋肉と考えます

一方、PCSAが小さく(細い)長い筋肉は、4速(トップ)であり速い動きを維持するのに適した筋肉と考えられます

これらの解剖学的な筋の特徴を掴むこともリハビリとしては重要ですね。

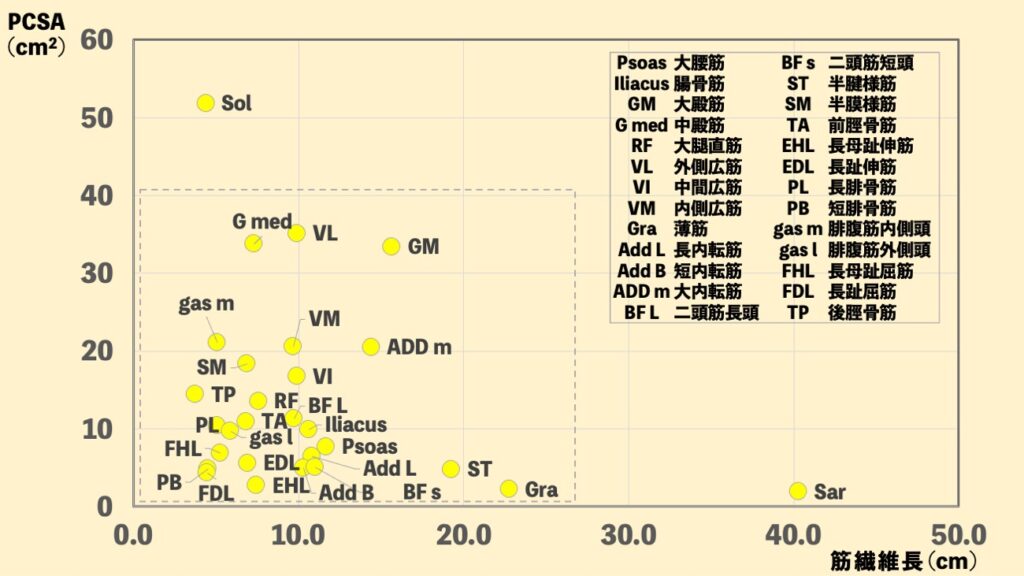

このPCSAと筋線維長についてまとめた論文がありますので共有します

Ward先生の

[Are current measurements of lower extremity muscle architecture accurate?] にて

21体のヒト下肢から27種類の筋を解剖し、筋の伸張範囲と発揮張力能力を規定する筋線維長および生理学的筋断面積を測定した報告です

このデータを利用して筋線維長とPCSAをグラフにすると下のような図になります↓

参考:Ward SR et al.Are current measurements of lower extremity muscle architecture accurate?Clin Orthop Relat Res(2008) 467(4):1074–1082

ごちゃごちゃしている部分を拡大して2枚目に表示しています

1速の筋肉(筋断面積が大きく、筋繊維長が短い)は図の左上

4速の筋肉(筋断面積は小さく、筋繊維長が長い)は図の右下

というようなイメージを持つといいですね

筋そのものの特性を大まかに掴むことはリハビリやパフォーマンスアップを考える上で重要な要素となりそうです

動作の開始時に主に使うのか、動作を慣性的に使う時に主に使うのかということを考える一つの目安として参考になるのではないでしょうか

このイメージを持っておくと、大まかに筋の働きを捉えることができそうです

筋シナジー

最近は筋シナジーというワードもよく目にします

筋シナジー:

多数の筋の活動に見られる協調構造を意味しており、端的に言えば複数の筋の同時活動のことである

引用:青井伸也.筋シナジーに基づく生物の適応的歩行制御機序の構成論的理解.日本神経回路学会誌(2015)22(2):53-63

私自身もまだ理解に乏しいです

大脳皮質からの指令で運動神経を通じて各支配筋が動くということを脳が各筋に行うことは非効率なので

動作によって筋の協調運動セットのようなものを構築しており脳がこう動きたいと思ったらセットで協調的に筋を動かすような仕組みがあるというようなものです

筋シナジーは、オーケストラの指揮官に例えられることが多いです

オーケストラでは、各演奏者は指揮官の指示に従います

指揮官は各演奏者に一つ一つ指示を出すのではなく全体に指示を出しておりその指示のもと各パートがそれぞれの役割を果たし合奏をするというようなイメージとのことです

PCSA-長さ関係なども関与してくるのでしょうか!?

筋シナジーについては、また別の記事でお送りします

まとめ

筋の断面積と長さの関係や、筋の張力-長さ-速度関係についておさらいし、筋の使われ方の特徴を考えました

- 筋の断面積が大きいほど強い張力を発揮する

- 筋長が長いほど収縮速度が速くなる

- 筋の張力は、安静時長で最大の力を発揮する

- 筋の張力は、遠心性での最大速度で最も大きい力を発揮する

- PCSAと筋長の関係を考えると動作時の筋の使われ方をイメージできる

この記事の内容は、マイルが最も読んだ教科書である身体運動学という本に詳しく載っています

この参考書を読み込んで、リハビリ時の病態の見え方や関節の運動の捉え方がかなりクリアになりました

是非読み込んでみることをお勧めします!!

コメント