今回はACL損傷の受傷メカニズムというテーマでお送りします。ACL損傷のリハビリをしていくにあたって受傷のメカニズムを知っておくことは最も大事かもしれません

病態の把握をした上でリハビリに臨むことができれば、することが明確になり自信を持つことができますね

この記事のポイント

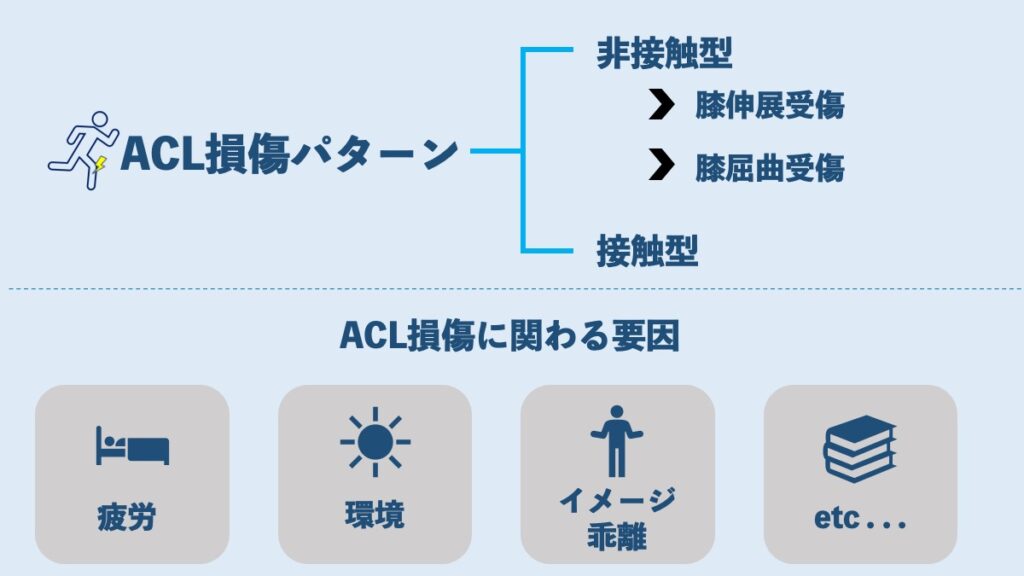

- ACL損傷パターンには非接触型と接触型損傷があります

- 非接触型損傷には膝伸展受傷と膝屈曲受傷に分かれます

- 主に膝屈曲受傷に関して文献的な考察を紹介します

- ACL損傷には様々な要因が関わります

- 疲労や環境、ボディイメージの乖離などもACL損傷と関わりがあるので紹介します

ACLの受傷メカニズム

ACL断裂には非接触型と接触型の損傷があります。それぞれの受傷メカニズムに関して共有していきます

非接触型損傷

非接触型損傷には膝関節の伸展で損傷するパターンと屈曲で損傷するパターンがあります

伸展タイプ

膝を過伸展して生じる損傷で、複合損傷を合併しやすいです

膝関節伸展に荷重が加わることで受傷します

過伸展受傷では、ACLの断裂に続き後方関節包やPCLが断裂します

また、過伸展時に内外反する事で生じる側副靭帯損傷や内反過伸展での損傷でPLSの損傷を引き起こすことがあります

参考資料:復帰を目指すスポーツ整形外科

ACL損傷に関しても疫学から手術、リハビリテーションまでの内容が網羅されています

スポーツ整形外科分野に関して、各スポーツの基礎知識,診断・治療,リハビリテーションを,ケースレポートを中心に解説されているおすすめの書籍です!

屈曲タイプ

古賀先生の有名な報告があります

ACL受傷メカニズムといえば、この論文です

[Mechanisms for Noncontact Anterior Cruciate Ligament Injuries] にて

コンピューターのグラフィックソフトウェアを用いたMBIM(model-based image-matching)法を利用してACL損傷受傷時の膝関節の動きを詳細に分析した報告です

ACL受傷時、患側の足関節が地面に接地後、垂直方向の床半力は40msでピークと達しました

この時に膝関節は外反に伴う脛骨外側への圧迫力により大腿骨外顆が後方に偏位することで脛骨の前方移動、内旋が生じてACLの断裂が生じるというメカニズムを報告されています

臨床スポーツ医学2018年4月号で

古賀先生が投稿された

[ACL損傷メカニズムからみた予防プログラムの構築] にて

ACL損傷メカニズムについてまとめているセクションが面白いのでぜひご覧ください!

この報告で個人的に面白いと感じたことは、ACL受傷時の股関節の動きです

ACL受傷時の股関節の動きをMBIM法で詳細に分析した研究と、ACL受傷のリスクがある動きでACL損傷をしなかった時の股関節の動きもMBIM法で分析した研究を重ね合わせた報告です

ACL受傷時の股関節の動きは、接地時および接地後40msの股関節角度は

屈曲52°→53°、外転21°→15°、内旋27°→28°

と股関節内旋位でほぼ一定でした

しかし、非受傷シーンの股関節の動きにおいては接地時および接地後100msにかけて

屈曲25°→47°、外旋7°→内旋10°

まで緩やかに屈曲、内旋していく傾向がみられたとのことです

その際の膝の動きは13°→24°と緩やかに屈曲していく一方内外反、回旋の動きはごくわずかでした

つまり、ACLを受傷しない動きは、股関節でのエネルギー吸収が上手に行われ膝関節への負担が少ない動きということですね

ACL損傷受傷メカニズムをしることで、リハビリへの考えが深まります

佐々木先生が

[KINEMATIC ANALYSIS OF PRESSING MOVEMENTS IN WOMEN’S SOCCER COMPETITIONS] にて

非接触時の膝関節、股関節の動きを分析した論文を発表されております

接触型損傷

相手との接触や交通事故で損傷するパターンです

大きな力が加わり受傷するのでこの場合はACL単独損傷ではなく側副靱帯損傷や後十字靭帯など合併することが多いです

スポーツの場面では、ACL受傷肢位に近い状態で外部から外反方向や下腿内旋方向への接触があった際に切れてしまう場面も多々あるかと思われます。

ACL損傷に関する様々な要因

ACL損傷受傷メカニズムに関しては一定の見解が得られていそうで、この姿勢にならないようにすれば予防ができるのでは?

と考えるのは簡単ですが、

実際のスポーツ中は、相手がいて味方がいて自分がどう動くかというシチュエーションで

咄嗟の判断や予想外の場面など無理な体制で体を動かすということは多くの競技で求められるかと思います

また、リーグ戦など連戦が続くシーズン中は、疲労の影響も見過ごせません

特に、昨今の夏はWBGT(Wet Bulb Globe Temperature:暑さ指数)が危険レベルとなる日も多く、より疲労に影響が出ることが考えられます

女性アスリートは月経周期などの要因も絡んできますし、栄養不足やリーグ戦も終盤にかかると優勝や降格争いなどのプレッシャーのかかる場面でのストレスも関わってくるかもしれません

実際に、疲労下でのジャンプ着地姿勢のアライメント変化や、非予測環境での着地動作の報告、見積もり誤差の報告などもあります

神谷先生の報告された

[女子トップアスリートの ACL 損傷の受傷要因の解明―疲労がジャンプ着地動作の姿勢制御能力に与える影響―] にて

疲労負荷を与えてDVJ(drop vertical jump)を実施すると疲労後の着地時の膝アライメントの膝関節外反角度は有意に上昇し、股関節屈曲・足関節背屈角度は有意に減少していた。また、着地時不良姿勢となった選手は、負荷前は4名だったが、負荷後には18名と増加したと報告されています

Abe先生が報告された

[Effects of limited previously acquired information about falling height on lower limb biomechanics when individuals are landing with limited visual input] にて

落下高の情報や視覚情報を遮断した状態で両脚ドロップジャンプを実施すると、落下高を知っていて視覚情報がない群や、落下高の情報があり、視覚入力もあるコントロール群に比べ非予測環境下でのジャンプ着地時には衝撃吸収をうまく行うことができなかった(着地時の垂直、後方方向の床半力が増加し、下肢関節および体幹の矢状面上の角度変化量が小さかった)と報告されています

島本先生が報告された

[Single Leg Hop for Distanceにおける見積もり値と着地可否の関係 : 健常成人での検討] にて

健常成人を対象に、SHD(single leg hop for distance)で着地ができるかどうかを調べたところ、着地を失敗した群は、SLDを行う前に自分が飛べる距離を大きく見積もっていたと報告されています

このように、疲労や環境、自分のボディイメージの乖離など様々な視点から、ACL損傷の受傷を考えていく必要がありますね

まとめ

今回は、ACL受傷メカニズムに関してのテーマでお送りしました

ACL受傷には様々な要因が関わっており、まだまだたくさんの要因が考えられるかと思います。

ぜひ、もっと深く深く掘り下げて調べてみて下さい♪

youtubeにて、ACL損傷の受傷シーンの動画が上がっているので紹介します↓

※苦手な方はご注意ください

NBAでのACL損傷シーンをまとめた動画です

コメント